新聞及香港科大故事

2025

新聞

科大匯聚國際專家推動CliMetS大科學計劃 勘探海底甲烷滲漏應對氣候威脅

香港科技大學(科大)聯同南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州)(廣州海洋實驗室)及全球逾200位專家,成功啟動「海底甲烷滲漏對全球氣候的影響(CliMetS)」大科學計劃。作為聯合國「海洋科學促進可持續發展國際十年」(海洋十年)認可的倡議之一,CliMetS大科學計劃致力繪製全球海床甲烷滲漏分布圖,並測量其對氣候系統的影響。科大近期於南美洲及非洲合辦兩場重要的國際研討會,旨在凝聚全球力量,填補各國在海底甲烷滲漏研究的空白,深化跨洲合作。搭建橋樑:促進知識交流與能力共享甲烷是一種強效溫室氣體,其20年間的增溫效應是二氧化碳的80倍以上。在海床下儲藏的大量甲烷一旦被釋放,將大幅加速氣候變化。然而,其滲漏規模與機制仍是科學界最迫切的謎團之一。為填補這方面的關鍵研究空白,科大海洋科學系講座教授、廣州海洋實驗室副主任兼香港分部主任錢培元教授擔任CliMetS大科學計劃的負責人及管理委員會主席,致力將零散的區域性研究化零為整,並推動計劃成為一項全球性行動。錢教授強調計劃的重要性:「CliMetS大科學計劃的核心目標是促進知識交流與能力共享,尤其是在南半球資源匱乏的國家,他們往往缺乏相關領域的專業人才、基礎設施及先進技術。通過利用中國及其他發達國家的尖端科研技術與設施,包括中國科研考察船『深海一號』及載人潛水器『蛟龍號』,我們希望在全球範圍內組織國際聯合航次進行大規模的甲烷滲漏勘探。」他強調,區域研究議程須由各地區持份者共同制定、共同主導。區域研討會共商協作路徑 共築行動成果CliMetS大科學計劃由廣州海洋實驗室、科大、中國科學院南海海洋研究所、中國大洋事務管理局、巴西里約熱內盧聯邦大學及肯雅內羅畢大學等主要機構共同發起,該計劃透過一系列地區研討會,凝聚當地專家共同制定研究重點、議定行動方案,已取得顯著進展。近期的研討會更吸引近80位新成員加入CliMetS計劃,至今已得到來自全球53個國家、138所機構共217位科學家的支持。這些共同協作已成功建立一個緊密聯繫的全球科研社群,並帶來具體行動成果。其中,科大上月於南美洲及非洲合辦兩場標誌性研討會:

新聞

香港科大團隊研發AI工具 精準預測沿岸海洋健康狀況

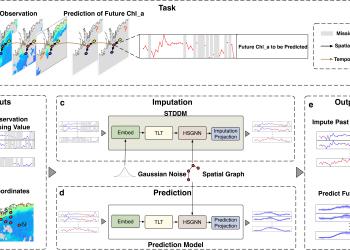

由香港科技大學(科大)甘劍平教授(海洋科學系)和楊燦教授(數學系)領導的研究團隊,開發了一種新型AI驅動的工具,名為STIMP,用於診斷沿岸海洋生產力和生態系統健康。STIMP引入了一種新範式,能夠對缺失數據進行插補,從而在大時空尺度上預測葉綠素a(Chl-a)濃度。在對四個全球代表性沿海區域的測試中,STIMP的表現顯著優於現有的地球科學工具,將插補的平均絕對誤差(MAE)降低最高達81.39%,預測的平均絕對誤差降低了58.99%。準確的葉綠素-a預測有助於及早檢測有害藻華,保護生態系統,並為制訂海洋政策提供具數據基礎的見解。

沿岸海洋是地球上生產力最高的海洋生態系統,因為來自陸地的營養鹽輸入和活躍的水動力過程促成了高生物生產力和生物多樣性。然而,沿岸海洋生態系統易受頻繁且嚴重的富營養化、生物地球化學極端事件和缺氧的影響,這些因素嚴重威脅著沿海環境的可持續性以及沿海地區的藍色經濟。葉綠素a的濃度是衡量海洋環境整體健康狀況的關鍵指標。利用遙感获得的葉綠素a數據來實現大尺度時空海洋環境質量診斷的數據驅動方法,是一種有前景的解決方案。然而,開發基于數據驅動的大尺度時空葉綠素a預測方法仍面臨三個挑戰:首先,葉綠素時間變化難以捕捉;其次,葉綠素的空間異質性難以建模;第三,觀測數據的高缺失率使得時空變化的獲取更具挑戰性。

為了解決上述挑戰,科大研究團隊開發了一種先進的AI驅動時空插補與預測(STIMP)模型,用於預測沿岸海洋中的葉綠素a。STIMP將葉綠素a的預測分解為兩個連續步驟:1)插補過程,從部分觀測數據中重建多個可能得完整時空葉綠素a分布;2)預測過程,基於每個重建的連續且完整的時空葉綠素a分布進行精準預測。通過使用Rubin規則對多次插補和預測過程的結果進行平均,獲得最終的葉綠素a預測。透過這種方式,我們的STIMP方法不僅通過對缺失數據的精確插補提高了整體預測性能,還提供了置信區間以量化預測的不確定性。

新聞

科大成立潘樂陶氣候變化與可持續發展研究中心

香港科技大學(科大)今天正式成立潘樂陶氣候變化與可持續發展研究中心(研究中心),此項目具有革新意義,旨在加速氣候韌性及可持續發展領域的研究,及提供創新的政策方案。中心在潘樂陶慈善基金創辦人潘樂陶博士工程師的慷慨捐助下成立,匯聚科大於氣候科學、先進模擬系統、人工智能、可再生能源及可持續發展領域的專才,為全球政府、產業界與社會提供可拓展而又切實可行的方案。

來自歐洲、美國、韓國和中國內地等頂尖學府的知名學者,以及政府與學術界領袖均雲集於研究中心的成立典禮上。開幕儀式更邀得香港特別行政區環境及生態局局長謝展寰先生、潘樂陶博士及工程師,科大校長葉玉如教授、首席副校長郭毅可教授,副校長(研究及發展)鄭光廷教授以及研究中心主任陸萌茜教授一同主禮。

以科研驅動實質變革

研究中心致力推動跨領域合作,並提供以科技為本的解決方案,增強社會抵禦氣候威脅的能力。該中心的核心使命是結合前沿科學研究與政策及產業需求,強化世界各地社群應對氣候轉變的影響及降低氣候轉變帶來的風險。

初步重點研究領域:

新聞

香港科大與溢達集團開展五年合作計劃 賦能學生推動可持續創新

香港科技大學(科大)與溢達集團攜手推出一項為期五年的創新研究計劃,旨在通過產學研深度融合,推動大灣區可持續發展進程。根據合作協議,科大學生將在教授指導下,每年兩度到訪溢達集團位於桂林的可持續發展園林「十如」(Integral)進行實地考察,就環境監測、生物多樣性保護等領域提出可持續發展建議。

該園區佔地逾50萬平方米,去年更獲聯合國全球契約組織選為「二十年二十佳」可持續發展案例之一。

工業與自然融合的生活實驗室

坐落於中國首批國家可持續發展議程創新示範區—桂林,「十如」呈現了紡織服裝行業開創性的發展模式,結合文化承傳、優質就業、創新理念和環境永續,展示了製造業與大自然可以和諧共存。園區融合了綠色能源應用、零廢水排放系統與創新染色技術,更擁有國內首個天然染料植物專類園與天然染色研發中心,成為「未來工廠」的新典範。

在此五年合作框架下,科大學生團隊將在桂林啟動沉浸式研究項目,透過收集如碳足跡和能耗等量化環境指標與質性生產流程資料,並進行生物採樣,團隊會撰寫分析報告,以評估「十如」製衣工序對生態環境的影響,並提供建議,促進紡織及製衣業的可持續發展。

2024

新聞

HKUST Explores Marine Sciences at French Science Festival(只供英文版本)

The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) hosted the French Science Festival with the theme “Oceans of Knowledge” from October 6-7, 2024, on campus for general public.Organized in partnership with the Consulate General of France in Hong Kong & Macau, the festival showcased HKUST's world-class capabilities in marine science research and education. Through a diverse range of public activities including talks, film screening, hands-on workshops, virtual reality experiences, and tours of HKUST's state-of-the-art Ocean Research Facility, participants delved deep into conservation and sustainable utilization of marine resources.

2023

Stories

科大「街坊」帶您漫步校園 飽覽美景 編織回憶

香港科技大學(科大)與由校友創立的社企「街坊帶路」合作,在本月初正式推出「科大深度遊」(HKUSTours) 活動。由衆多不同背景的科大成員,包括現任或已退休的教職員及校友自願擔任導賞員,帶領參與導賞團的科大成員及公眾人士遊覽校園和坑口社區,加深大眾對科大和周邊地區文化和歷史的認識,藉此增強科大與社群的連繫。導賞員包括自創校起於李兆基圖書館工作逾30年的Edwin,以及在海洋研究實驗中心擔任技術員的科大校友Bernadette,他們對科大充滿美好回憶,藉帶領導賞團向參加者分享他們的「科大情」的故事。科大於本月共舉辦六場「科大深度遊」導賞團,路綫跨越了校園的界限,除了漫步校園、欣賞沿途美景外,範圍亦擴展至與科大一同成長的坑口社區。26名來自科大社群的導賞員,還透過參與路綫設計及分享自己在科大的獨特故事,將參加者和科大精神聯繫起來。「科大深度遊」開放予公眾人士參與,活動於9月初接受報名,反應熱烈,名額於開放報名後的兩日內已全數爆滿。有見及此,負責「科大深度遊」活動的環球事務及傳訊處計劃於明年初再度舉辦多場相同主題的導賞團,讓更多市民大眾能透過參與導賞活動,了解科大不同的一面。