新聞及香港科大故事

2026

新聞

科大研發創新高效、低成本污水處理技術

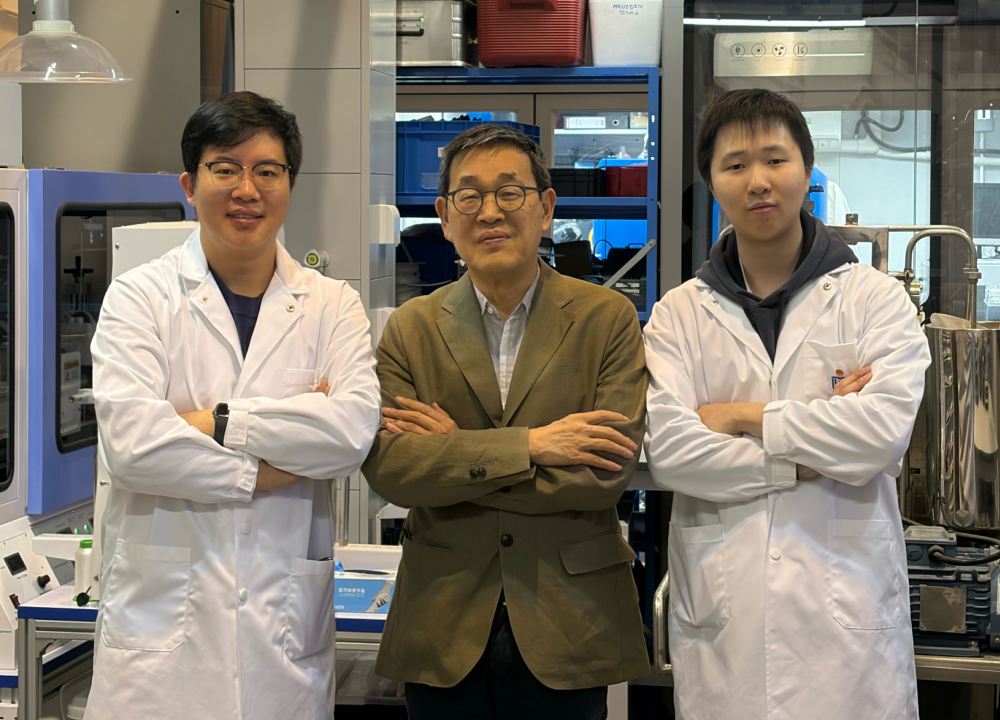

香港科技大學(科大)研究團隊研發出一項突破性的污水處理技術。該技術結合了基於生物沉積形成的生物膜濾網與超音波空蝕清洗技術,能在厭氧條件下於3.8秒內完成濾網清洗,其處理污水量較現行傳統生物膜反應器(MBR)高出10至20倍。新技術不僅在極低能源消耗下維持高效運作,經處理後的水質亦高於國際及本地標準,每立方米污水的處理成本亦更低至傳統MBR的50%。這項創新技術為處理生活和工業污水帶來可持續性的嶄新方案。研究團隊由科大土木及環境工程學系講座教授陳光浩教授領導,團隊成員包括土木及環境工程學系博士後研究員郭洪驍博士及博士生羅宇等人,研究以「瞬態空化實現濾網式生物反應器中濾餅層的超快速去除,從而高效完成污水處理過程中的泥-液分離」為題於《自然 – 水》期刊發表。MBR為現時全球最普遍應用的二級污水處理技術之一,利用微生物經好氧或厭氧方式,分解污水中的有機物。以香港渠務署所制訂的標準為例,經二級處理污水的總懸浮固體(TSS)須符合每升30毫克或以下的排放標準。雖然MBR技術在分離水與懸浮生物方面表現出色,但膜污染(fouling)問題嚴重,需要定期清洗和更換,導致營運成本相對高昂。科大團隊設計的生物膜網狀濾網(Mesh bioreactors, MeBRs),採用10至200微米的網狀結構,利用微生物自然沉積形成的薄膜進行固液分離,並使用壓電式超聲波換能器(piezoelectric ultrasound transducers),透過超聲波產生氣泡並瞬間破裂所造成的空蝕現象(cavitation),迅速剝離網面上的污染物(biocake)。在好氧情況下能在10秒內完成清理程序,至於在處理家用污水的厭氧情況下,清洗時間更縮短至 3.8 秒。

2025

新聞

香港科大團隊研發AI工具 精準預測沿岸海洋健康狀況

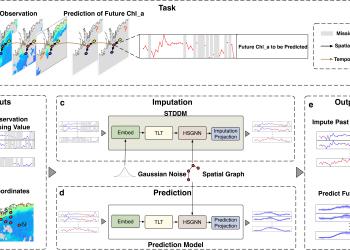

由香港科技大學(科大)甘劍平教授(海洋科學系)和楊燦教授(數學系)領導的研究團隊,開發了一種新型AI驅動的工具,名為STIMP,用於診斷沿岸海洋生產力和生態系統健康。STIMP引入了一種新範式,能夠對缺失數據進行插補,從而在大時空尺度上預測葉綠素a(Chl-a)濃度。在對四個全球代表性沿海區域的測試中,STIMP的表現顯著優於現有的地球科學工具,將插補的平均絕對誤差(MAE)降低最高達81.39%,預測的平均絕對誤差降低了58.99%。準確的葉綠素-a預測有助於及早檢測有害藻華,保護生態系統,並為制訂海洋政策提供具數據基礎的見解。

沿岸海洋是地球上生產力最高的海洋生態系統,因為來自陸地的營養鹽輸入和活躍的水動力過程促成了高生物生產力和生物多樣性。然而,沿岸海洋生態系統易受頻繁且嚴重的富營養化、生物地球化學極端事件和缺氧的影響,這些因素嚴重威脅著沿海環境的可持續性以及沿海地區的藍色經濟。葉綠素a的濃度是衡量海洋環境整體健康狀況的關鍵指標。利用遙感获得的葉綠素a數據來實現大尺度時空海洋環境質量診斷的數據驅動方法,是一種有前景的解決方案。然而,開發基于數據驅動的大尺度時空葉綠素a預測方法仍面臨三個挑戰:首先,葉綠素時間變化難以捕捉;其次,葉綠素的空間異質性難以建模;第三,觀測數據的高缺失率使得時空變化的獲取更具挑戰性。

為了解決上述挑戰,科大研究團隊開發了一種先進的AI驅動時空插補與預測(STIMP)模型,用於預測沿岸海洋中的葉綠素a。STIMP將葉綠素a的預測分解為兩個連續步驟:1)插補過程,從部分觀測數據中重建多個可能得完整時空葉綠素a分布;2)預測過程,基於每個重建的連續且完整的時空葉綠素a分布進行精準預測。通過使用Rubin規則對多次插補和預測過程的結果進行平均,獲得最終的葉綠素a預測。透過這種方式,我們的STIMP方法不僅通過對缺失數據的精確插補提高了整體預測性能,還提供了置信區間以量化預測的不確定性。

新聞

香港科大校園化身創新實驗室

香港科技大學(科大)「可持續發展智慧校園」計劃(『生活實驗室』)選出新一輪共八個可持續發展項目,內容涵蓋提升能源效益、優化可再生能源系統、水資源管理、促進身心健康、改善生態系統及預測性維修策略等範疇,並即將於校園展開測試。計劃旨在讓學生及教研人員研發的項目在投入實際應用之前,先在校園驗證他們的原型與創新構想。

這八個由不同學系與部門教職員主導的項目,共獲大學撥款逾330萬港元,並將於今年稍後時間,陸續於校園各處推出試行。『生活實驗室』把清水灣校園打造成創新方案的實驗基地,匯聚教研人員、學生及校友的力量,加速可持續發展研究,並於校園轉化他們的研究成果,以支持科大對「2028可持續發展挑戰」及「2045淨零排放行動計劃」的承諾,並為世界帶來實質性影響。所有入選項目均經過由業界領袖和校園運營的專家所組成的評審委員會嚴格評審。

科大副校長(行政)譚嘉因教授表示:「多年來,科大『生活實驗室』的團隊不斷提出創新意念,運用他們的專業知識,為全球可持續發展所面對的挑戰尋求解決方案。本年度入選的項目涵蓋生物多樣性以至智能機械人等多個不同範疇,覆蓋面廣,在項目多樣性方面樹立新標杆,同時能針對社會上各個可持續發展的議題,切實回應香港日益增長的可持續發展需求。我們期望能扶助這些創新成果走出實驗室,為社會帶來龐大的影響力,並進一步把應用層面拓展至香港以至其他地區。」

新聞

科大成立潘樂陶氣候變化與可持續發展研究中心

香港科技大學(科大)今天正式成立潘樂陶氣候變化與可持續發展研究中心(研究中心),此項目具有革新意義,旨在加速氣候韌性及可持續發展領域的研究,及提供創新的政策方案。中心在潘樂陶慈善基金創辦人潘樂陶博士工程師的慷慨捐助下成立,匯聚科大於氣候科學、先進模擬系統、人工智能、可再生能源及可持續發展領域的專才,為全球政府、產業界與社會提供可拓展而又切實可行的方案。

來自歐洲、美國、韓國和中國內地等頂尖學府的知名學者,以及政府與學術界領袖均雲集於研究中心的成立典禮上。開幕儀式更邀得香港特別行政區環境及生態局局長謝展寰先生、潘樂陶博士及工程師,科大校長葉玉如教授、首席副校長郭毅可教授,副校長(研究及發展)鄭光廷教授以及研究中心主任陸萌茜教授一同主禮。

以科研驅動實質變革

研究中心致力推動跨領域合作,並提供以科技為本的解決方案,增強社會抵禦氣候威脅的能力。該中心的核心使命是結合前沿科學研究與政策及產業需求,強化世界各地社群應對氣候轉變的影響及降低氣候轉變帶來的風險。

初步重點研究領域:

新聞

科大牽頭全球可持續發展項目 獲聯合國教科文組織支持

由香港科技大學(科大)牽頭的全球跨學科倡議——「推動自然和人為環境可持續性的無縫預測與服務計劃」(簡稱SEPRESS),近日獲聯合國教科文組織(UNESCO)正式認可,並納入「聯合國科學促進可持續發展國際十年(2024-2033)」(IDSSD)行動計劃之一。未來十年,SEPRESS 將攜手全球合作夥伴,聚焦氣候變化與可持續發展相關的多領域需求,通過持續革新天氣與氣候的無縫預測技術,並推動科研成果轉化落地,提供具有針對性的解決方案。SEPRESS 不僅著眼全面提升氣候應變能力,更旨在產生深遠的全球影響力,促進國際間的合作與知識共享,助力實現聯合國可持續發展目標。其推動的研究成果將惠及全球各地區,特別是在資源匱乏的最不發達國家,幫助這些地區提高氣候適應能力,促進經濟社會的可持續發展。

SEPRESS計劃由科大世界可持續發展研究院(WSDI)及潘樂陶氣候變化與可持續發展研究中心(CCRS)主任陸萌茜教授領銜。發起階段已成功匯聚來自中國內地、尼泊爾、埃及、俄羅斯、巴基斯坦、烏干達、坦桑尼亞及泰國等12個合作夥伴的加入,包括大學、國家氣象與水文機構與研究中心等。2025年5月7日,作為首批獲得UNESCO IDSSD認可的全球25個行動計劃之一,SEPRESS在聯合國紐約總部舉行的「第十屆聯合國科技創新促進可持續發展目標多利益攸關方論壇」(STI Forum)中展出。

以科研連繫社會

SEPRESS聚焦七大關鍵領域,包括:人類健康、糧食安全、水資源、潔淨能源、氣候行動、防災減災與可持續經濟增長,致力於縮小科學研究與實踐應用之間的差距,推動科研成果轉化落地。重點研究項目包括提升城市氣候韌性、確保「水-能源-糧食-經濟鏈結」的可持續性;以及增強對氣候變化引發的新型傳染病爆發的預測能力等。