新聞及香港科大故事

2020

新聞

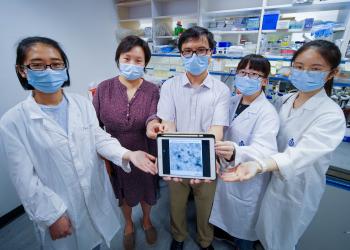

香港科大研究人員研發出世界上第一種傳聲玻璃材料

玻璃是一種隔音材料,但香港科技大學(科大)的研究人員近日卻發現新方法,令玻璃也可以傳聲。有關發現不但為研發可於水底使用的手機及其他電子產品帶來新機遇,亦為不同需求的建築設計提供更大彈性。由科大物理學系溫維佳教授領導的研究團隊利用共振原理,發現在兩片玻璃之間有規律的挖出一個個空腔(見左圖),會改變聲波的振動模式,讓聲音得以穿越。透過調整空腔的大小和形狀,便可以傳送不同的音頻,這個概念類似透過調整笛子孔洞的位置,以發出不同強度的音調。該研究由科大、重慶大學以及深圳環波科技的研究人員共同完成,成果剛於應用物理學頂級期刊《應用物理學快報》中發表。溫維佳教授表示:「新發現顛覆了玻璃在聲學中的用途,為新應用提供理論基礎。以智能手機或其他電子設備為例,如果生產商無須再在其玻璃顯示屏上預留孔洞傳遞聲音,它們便可設計出防水效能更持久的產品。此外,室內某些需同時兼顧透光與傳聲要求的環境,如銀行櫃檯或監獄接待室,也可能認為這項新技術非常有用。」作為先進功能材料領域的專家,溫教授的研究範疇涵蓋微球和納米粒子的設計和製造、軟物質物理學、智能材料、超材料、電子材料和微流體等。當中很多技術已成功進行技術轉移。

新聞

科大研究團隊解開膠質瘤病人的化學抗性機制

由香港科技大學(科大)、北京市神經外科研究所,西班牙國家癌症研究中心(CNIO)共同領導的國際科研團隊,近日發現一種能解釋為何膠質瘤 - 一種常見而具攻擊性的腦瘤,其病人會出現化學抗性(chemo-resistance)的機制,或有助及早辨認有抗藥性的腦癌病人。

現時,主要治療膠質瘤的是一種結合放射治療和化學治療的藥物–替莫唑胺(temozolomide, TMZ)。這種療法可延長病人的整體生存時間,但是,大部分病人的腫瘤都會復發,並對TMZ產生抗藥性。

了解其他相關的研究﹕

科大研究團隊利用高性能計算 發現RNA聚合酶維持基因轉錄過程高度準確的機制

在曾接受TMZ治療的膠質瘤病人中,團隊發現八種基因組異位可以導致MGMT基因融合。

新聞

科大研究團隊破解重要的分子機制 為癌症藥物開拓新方向

香港科技大學(科大)的研究人員揭示了平面細胞極性(Planar cell polarity,下稱PCP)中,控制核心蛋白傳送的分子機制。平面細胞極性是人體內調節細胞生長及活動的一個重要過程;有關研究將對開發癌症新藥物提供有用線索。

承載Frizzled-6的運輸工具

PCP是一個對人體組織發展及器官運作起著關鍵作用的生物過程。PCP機制出錯,會導致人體出現神經系統失調、骨骼發育異常或先天性心臟病等。更壞的情況是,癌細胞可奪取並利用PCP這個機制,促使其生長及擴散。

為替癌症治療提供一個新方向,由科大理學院生命科學部助理教授郭玉松領導的團隊,近日揭示一種名為捲曲受體6(Frizzled-6)的PCP核心蛋白,從細胞中被傳送至細胞表面以調控PCP的路徑。了解到這個運送路徑,科學家便可研究堵截捲曲受體6的運送方法,從而關閉被癌細胞干預的PCP機制,以抑制癌細胞的擴散。

這個分子機制可以物流及運輸流程作比喻﹕正如剛出廠的製成品,新造好的PCP蛋白需要在細胞內一個名為內質網(endoplasmic reticulum)的「工場」中被摺疊、改良及包裝。然後,這些蛋白便會經由「COPII外殼蛋白聚合體」中所製造的運輸工具,傳送至細胞內被稱為「高基氏體」的分流站。在這個分流站,蛋白會再被安排登上另一個指定的運輸工具,然後被運送至細胞表面。蛋白到達這個目的地後,便會開始調節PCP的過程。

新聞

科大研發出世界首隻具有三維視網膜的球狀人造眼

一支由香港科技大學(科大)科學家領導的國際團隊,近日研發出全球首款3D人造眼,其功能不單比現時的義眼優勝,於某些情況下甚至能夠超越人眼,為視障患者、失明人士以至人型機械人獲取視力帶來新希望。

目前的義眼技術資料來源:採自美國加利福尼亞州希爾馬Second Sight Medical Products, Inc.

多年來,科學家嘗試複製與人眼結構及清晰度相符的生物眼,惟目前義眼技術仍主要停留在附有外置電線的眼鏡模式,而所應用的是2D平面感光器,影像像素亦低。然而,由科大研發的「電化學仿生眼」,不僅首次複製了人眼的結構,更可能於不久的將來,提供比人眼更清晰的視力,以及包括紅外線夜視等其他功能。

新聞

香港首個金融科技業人力資源研究歸納13項人才關鍵能力

香港科技大學商學院(科大商學院)公布一項名為《金融科技業界專才發展、能力與人力資源》的研究結果。鑑於香港對金融科技專才的需求日益殷切,這項深入的研究就業界現況和人才發展總結出十項觀察和提出十項建議,以及羅列出十三項業界最重視的能力。該研究是香港首次同類項目,獲包括銀行、保險公司、監管機構和虛擬銀行等超過八十間金融科技機構支持和參與,以加深了解香港的金融科技專才供應。研究結果已歸納成報告,詳細列出主要觀察所得和提出多項建議,內容包括有關培訓與教育、專業資格、規管框架與政策等。研究目標對象為香港金融科技界的專業人士,分三個階段於2019年8月至2020年3月間進行,包括 (1) 訪問行政人員、(2) 業界問卷調查,以及(3) 驗證環節。研究亦羅列出十三項業界認為最關鍵的核心能力,有助本地金融科技人才成功發展。與人才相關能力與商業與客戶相關能力與工作方式相關能力- 創業精神- 學習敏銳度- 應對不確定情況- 創新導向- 文化創建