新闻及香港科大故事

2016

新闻

香港科技大学领导科研团队研究减低香港山泥倾泻的风险及损坏

香港科技大学(科大)率领由不同大学和机构组成,包括工程师、计算机科学家、环境学家及生态学家的跨界别跨学科研究团队,研究泥石流的流动机理,以减低香港山泥倾泻的风险与损坏。

有关研究乃香港研究资助局于2015-16年度五个获选主题研究计划之一,它亦得到中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所,以及社会热心人士的资助,兴建领先全球、世界首个长达120米的测试设施,用以测试防护网阻挡泥石流的能力。研究所将投放1,000万元人民币兴建该测试设施,而科正建筑有限公司董事总经理兼香港工程师学会岩土分部前主席余锡万先生,早前亦捐赠了100万港元支持此研究计划,并获科大提供配对资助。

负责此研究计划的科大协理副校长(研发及研究生教育)兼土木及环境工程学系讲座教授吴宏伟表示,由于城市不断向山坡扩展,而气候转变又令极端天气日益频繁,香港山泥倾泻的风险正与日俱增。

他说﹕「由于香港的山坡陡峭、降雨量大、人口稠密和地价昂贵,传统的山泥倾泻防护措施不太适用。如果要防止2008年大屿山那种大型山泥崩塌,导致往来机场唯一一条公路瘫痪达16小时的事故再度发生,我们便需开发安全和经济的崭新技术,以应对香港的问题。」

有关研究旨在全方位解决香港的独特情况,大致涵盖三个范畴﹕1) 利用无人机所拍摄的高解像度照片,构建崭新的三维地形测量系统,以研究泥石流的流动机理及其对防护网的冲击; 2)利用先进的土工离心机、大型的泥石流试验槽以及新型的多尺度泥石流数值模型,模拟泥石流,调查其流动机理及对防护网的冲击;以及3)开发具弹性的多层次新型防护网,减低山泥倾泻带来的风险。

此研究不但会为山泥倾泻带来新的解决办法,亦会提升经济效益、令斜坡保护及维修的工作更加安全及环保。新技术将可应用于香港,以至世界各地受山泥倾泻威胁的地方。研究中有关提升对颗粒流动机理认知的部分,亦能有助减轻雪崩、海底滑坡以及矿山滑坡带来的风险,更有助提升对食品加工过程的认识和研究。

传媒查询:

新闻

酣睡入梦非难事

睡眠是维持身心健康的重要一环。睡眠质素受多项因素影响,打鼾是其中之一。打鼾不但有损个人睡眠质素,亦会影响家人与室友的睡眠质素。有见及此,一名本校教授近日发明了自动调节高度的智能枕头以监察睡眠质素,使人可轻易酣睡入梦。

科大腾讯工程学教授兼计算机科学及工程学系讲座教授张黔指出,打鼾可能是患有睡眠窒息症的征状。在全球,每日有3,000宗死亡个案与睡眠窒息症有关。

现时,超过九成打鼾者于晚上睡眠时有呼吸问题,并可能发展成睡眠窒息症。睡眠窒息症是睡眠障碍的一种,患者在熟睡时会出现一次或多次呼吸停顿,或呼吸微弱。

凭着张教授研发的便携型感应仪器,用者只需将其戴上手指,即可监察睡眠状态,包括快速动眼睡眠(REM)(做梦时的睡眠)、轻度睡眠及深度睡眠等睡眠阶段,并可量度其血氧浓度(浓度低反映呼吸次数不足)。若用者呼吸次数不足,仪器便会自动调校枕头的高低及形状,从而改变用者睡姿,令其呼吸道恢复畅通。

张教授表示,智能枕头是非入侵性(non-invasive)的产品,其价格低廉及轻巧便携,家居或旅行使用皆宜。此外,智能枕头调节高度时亦不会打扰用者睡眠。

张教授补充,研究团队邀请广东省不同医院约300名初期及中度睡眠窒息症患者作临床测试,发现患者使用智能枕头后,血氧量下跌次数由平均每晚25次锐减60%至11次,而血氧量下跌的时间亦由25秒缩短至少达7秒。

张教授于2013年开始与一家深圳公司合作研发这项技术。有关技术正申请中国国家食品药品监督管理总局认可,预计将于2017年在香港开售。

新闻

New Discovery Gives Hope for Central Nervous System Repair

HKUST scientists along with colleagues from the Institute of Neuroscience in Shanghai and Sun Yat-Sen University in Guangzhou have discovered a strategy for repairing injured neurons through the regeneration of axons, a normally rare occurrence. This raises the exciting possibility of reversing injuries to the central nervous system.

Led by Dr. Kai Liu, Assistant Professor at HKUST’s Division of Life Science, the team recently demonstrated that damaged optic nerves that transmit visual information from neurons in the eye to other neurons in brain could regenerate when treated with either an optical or a chemical stimulant. In mouse experiments they achieved this through the overexpression of both the light-sensing molecule melanopsin and that of Designer Receptor Exclusively Activated by Designer Drugs (DREADD), a tool normally used to enhance neuronal activity.

新闻

香港科技大学突破性发现 为治疗阿尔兹海默症带来新希望

香港科技大学(科大) 的研究团队发现人体自身的一种蛋白质,有机会发展成为有效治疗阿尔兹海默症(AD)的新药物。

这项突破性的研究由科大理学院院长、分子神经科学国家重点实验室主任、晨兴生命科学教授叶玉如带领。她领导的研究小组,与英国格拉斯哥大学的刘富友教授及浙江大学的张宝荣教授合作,发现一种称为白介素-33 (IL-33) 的蛋白质,能有效改善模拟阿尔兹海默症转基因小鼠的认知障碍和病理征状。是项突破性研究于香港科技大学进行,研究结果刚于本月在国际权威科学期刊《美国国家科学院院刊》(PNAS)上发表。

阿尔兹海默症是一种会严重削弱患者认知能力的渐进性脑退化病,至今仍然未有有效的治疗方法。患者的征状包括逐渐丧失记忆、推理和判断能力,以及降低活动能力。病理学标志包括在患者脑中有累积的淀粉样(Aβ)蛋白斑和神经纤维缠结。

IL-33是调节人体免疫系统功能的一种蛋白质。科大的研究团队首先研究罹患阿尔兹海默症风险较高的轻度认知障碍患者,发现这些患者体内的IL-33功能异常。研究更发现注射IL-33对APP/PS1小鼠(即具有阿尔兹海默症病理征状的转基因小鼠)的认知功能产生了显著而快速的恢复效果。在短短一周内能够成功逆转APP/PS1小鼠的神经细胞通讯缺陷和记忆力衰退情况。值得注意的是,连续两天注射 IL-33可以减少这些转基因小鼠脑中Aβ水平,从而降低淀粉样蛋白斑的沉积。

大脑清除Aβ蛋白的功能下降是导致阿尔兹海默症的主要病因之一。在病变条件下,IL-33会驱动小胶质细胞(脑内的免疫细胞)移向淀粉样蛋白斑,并促进对蛋白斑的清除。同时,IL-33也能够改变小胶质细胞的活性状态,降低脑中整体炎症反应的水平。炎症正是引致疾病恶化的重要因素。

叶教授说:「这项令人振奋的发现使我们对阿尔兹海默症这个既复杂又多病因的疾病有了更进一步的了解,并为开发治疗这病症提供了一种新途径。我们下一步的计划是将小鼠的研究成果转化为临床治疗。」

新闻

香港科技大学科学家发现促进神经轴突再生的新方法

中枢神经系统中,神经轴突(Axon)一旦受损,往往会导致永久性丧失功能。如果受损的神经元(Neuron)能够令神经轴突再生,中枢神经系统的功能有望恢复。香港科技大学(科大)生命科学部助理教授刘凯领导的研究团队,最近发现一个促进受损神经元的神经轴突再生的崭新方法,为包括脊髓损伤在内的中枢神经系统修复研究提出一个新方向。这项研究发现已于2016年2月16日刊登于《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Science)。

早于2015年,刘教授曾发现在慢性脊髓损伤后,透过抑制PTEN基因可以激活mTOR信号,从而使受损的神经轴突再生,并形成突触连接。在最新的研究中,刘教授提出了一项增强神经元活动的机制,以促进轴突再生,而这个发现会有助研发促进神经修复的临床方法。

刘教授的研究团队发现,可以通过光遗传学或化学遗传学的方法调节神经元活动,以加强轴突的再生能力。研究团队发现当小鼠视网膜过量表达于一种感光分子-黑视蛋白(melanopsin),会增强视网膜神经节细胞的神经反应,从而激活mTOR信号,促进损伤的视神经再生。研究团队随后采取了一种名为DREADD (Designer Receptor Exclusively Activated by Designer Drugs)的化学遗传学方法,来激活黑视蛋白的下游Gq蛋白信号。DREADD是一种广泛应用于增强神经元活动的工具。在合成配体Clozapine-n-oxide激活DREADD的情况下,轴突再生活动显著增加。

研究结果表明,黑视蛋白通过调节神经元活性来增强mTOR信号,令神经轴突再生。黑视蛋白激活下游Gq信号,以致神经元活性和钙的流入增加,维持了视网膜神经节细胞中的mTOR信号。

刘教授说:「我们的研究发现显示,增强神经元的活动可以促进轴突再生。我们目前正在研究将类似的方法,应用于脊髓损伤这类更具挑战性的情况中,以促进轴突再生。」

刘凯教授本科毕业于北京大学,并从罗格斯大学获得博士学位。他曾在哈佛医学院的波士顿儿童医院从事研究工作,并于2011年加入科大。

新闻

香港科技大学研发环保有机太阳能电池 发电效率创新纪录

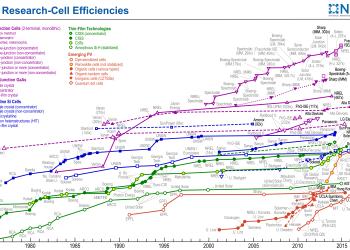

香港科技大学(科大)的研究团队成功以环保方式,研制出一种高效有机太阳能电池,输出效率创新纪录。有关发现已被美国国家再生能源实验室收录于「最佳科研电池图表」。这是首次有香港的研究成果,被收录于这份记录全球过去四十年太阳能电池发展史的重要图表当中。

「最佳科研电池图表」自1976年开始,记载史上转换功率最高的各种太阳能电池类别。由科大化学系颜河教授团队研发、输出功率达百分之11.5的有机太阳能电池,近日刷新该图表「新兴有机太阳能电池」类别的最新世界纪录。有关成果近日亦于自然科研期刊《自然·能源》(Nature Energy)中发表。

由科大团队研发的太阳能电池,最重要的特点在于它既不含有毒物料,亦无需利用有害溶剂生产,是首个真正环保的太阳能电池。一般有机太阳能电池虽然不含有毒材料,但制作高效能电池则需用到对环境有害的溶剂,令高效太阳能电池的发展一直受到限制。

颜教授团队与西安交通大学马伟教授合作,发现通过结合低成本的碳氢化合物溶剂和具有精确设计侧链的聚合物,可以造出形貌接近完美的有机太阳能电池,其产出的功率比利用有害溶剂所生产的传统电池更佳。研究为未来发展高效又环保的太阳能电池提供指导性的方向。

颜教授表示﹕「太阳能电池必须做到廉价、环保及高效。然而,现在许多高效太阳能电池仍需于生产过程中使用有害溶剂。我们的研究证明廉价又环保的碳氢化合物,能制作出性能更优秀的太阳能电池,此发现对所有太阳能电池的研究皆有深远影响。」

颜教授本科毕业于北京大学,2004年于西北大学获得博士学位。2012年加入香港科技大学之前,曾于著名有机电子公司Polyera带领科研团队进行研究。过去两年,颜教授于科大的团队在有机太阳能电池上取得重要进展,有关研究于该领域处于领先地位。

传媒查询:

新闻

香港科技大学和哈佛大学科学家发现探测极早期宇宙演化历史的方案 有助了解宇宙起源

香港科技大学和哈佛-史密松天体物理中心的科学家发现一种在观测上区分不同极早期宇宙理论的方法。研究结果已被宇宙学和天体粒子物理学学术期刊接纳。

早于约一个世纪前,科学家已经确立宇宙正在膨涨。但就极早期的宇宙而言,它的演化一直是科学家们争论的议题。目前,最流行的极早期宇宙理论是暴涨理论。暴涨理论认为极早期宇宙经历过一次快速膨涨的过程。另外,一些科学家也提出了快速收缩、缓慢收缩、静态以及缓慢膨涨等不同的宇宙学理论。

直至目前为止,科学界还未有准确的办法从观测上区别这些不同的理论,因为不知道极早期宇宙的不同阶段到底对应甚么时间,于是,科学家不知道极早期宇宙到底是在膨涨,还是收缩。

香港科技大学物理系助理教授王一,及其研究伙伴:哈佛-史密松天体物理中心的陈新刚教授和Mohammad Hossein Namjoo提出,极早期宇宙中存在各种质量很重的粒子,而根据量子力学,他们运用这些粒子作为度量极早期宇宙时间的标准时钟。有了时序,就知道极早期宇宙不同阶段的先后顺序,进而重建极早期宇宙的膨涨或者收缩的历史。

他们的研究工作提出了标签极早期宇宙不同阶段的方法,按照这种新方法进行的观测好像是拍摄一出电影,按照时间的顺序向我们揭示宇宙的起源。

王一教授表示:「透过观测重粒子的震荡信号,我们可以知道极早期宇宙的密度涨落是甚么时候产生的。在不久的将来,我们希望在宇宙学观测中发现极早期宇宙的演化规律,解开千古之谜。」

传媒查询:

新闻

「伊辛超导体」特性的研究出现突破

香港科技大学物理学系的理论物理学家发表论文,阐释超导体(superconductor)在强力磁场下仍能保持超导性(superconductivity)的现象,就多名荷兰科学家提出但尚未解开的实验谜团提出理论解释。

科大与荷兰团队的研究结果于2015年11月12日在国际权威科学期刊《科学》(Science)上发表。

[DOI:10.1126/science.aab2277].(http://m.sciencemag.org/content/early/2015/11/11/science.aab2277.abstract)

超导性是一种量子现象,当电子结合成双,便能在「零电阻」的情况下流动。然而,强力磁场可切断电子的结合,破坏物质的超导性。荷兰研究团队发现,二硫化钼(MoS2)薄片在高达37特斯拉(Tesla)的磁场下仍能保持其超导性,并把有关结果交予罗锦团教授的团队。其后,罗教授和学生袁凡奇经过仔细研究后作出推论。

罗教授的团队提出,二硫化钼薄片的晶体结构能使物料内流动的电子接触到约100特斯拉的强力内禀磁场。这种特殊的内禀磁场不会破坏物质的超导性,而是抵御超导电子的结合,免受外在磁场的破坏。研究团队把这种超导体称作「伊辛超导体」。根据他们的推断,其他不少晶体结构与二硫化钼相似的超导体,也可归类为「伊辛超导体」。

此外,伊辛超导体可用于创造一种名为「马约拉纳费米子(Majorana fermions)」的新粒子。「马约拉纳费米子」有潜力应用于组建量子电脑。罗教授表示︰「『伊辛超导体』有不少奇妙特性和崭新应用,尚待我们日后探索。」

罗教授指出︰「现在我们已明白为何某类物质能够抵御外在磁场的干扰,因此未来我们将继续寻找与二硫化钼特性相近的物质。」事实上,罗教授与美国宾夕法尼亚州立大学的实验科学家并肩合作,发现二硒化铌(NbSe2)的单层亦是一种伊辛超导体。他们的研究成果已于《自然物理学》(Nature Physics)期刊上发表 (DOI: 10.1038/NPHYS3538)。