新闻及香港科大故事

2017

新闻

An Updated Library Catalog The New PowerSearch

PowerSearch got a new look and new functions this summer. Not only at HKUST, but at all 8 UGC-funded university libraries (known as JULAC) as well. We have all moved onto one single online platform for you to find, access, retrieve, and request resources from the 8 UGC libraries. The aggregate collection of materials from all JULAC Libraries is known as HKALL.

新闻

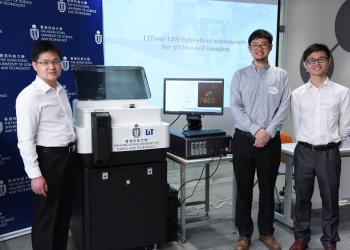

香港科技大学研发新型显微镜 可拍摄活细胞立体影像 开辟细胞生物学研究新时代

香港科技大学(科大)一支科研团队研发出新一代显微镜,不但能为活细胞拍出立体影像,并且所拍摄的画面质素亦更高,大大扩阔了细胞生物学可研究的范围及提升准确性。

虽然现存的共聚焦显微镜也可拍摄出立体生物细胞图像,但是由于其照射在细胞样本上的激光,较盛夏的阳光还要强100万倍,其强烈的曝光量往往破坏细胞的活力,并将之杀死,细胞生物学研究因而一直受到限制。

由科大杜胜望教授及雷明德教授团队所研发的新型线性贝塞尔光片(LBS)显微镜,其光毒性则仅有目前共聚焦显微镜的千分之一,从而大大延长了被观测细胞的寿命,让科学家得以进行更仔细的观察。光毒性是一种由光引起的敏感性,可导致分子变化。另外,新显影技术的速度亦较共聚焦显微镜快1,000倍,拍摄出来的画面因而更为清晰连贯,有助研究人员更准确及有效率地研究蛋白质于细胞中运行的轨迹,了解细胞变异的情况。杜教授是科大物理学系和化学及生物工程学系教授,亦是超分辨率影像中心副主任。雷教授则是科大物理学系荣休教授。

杜教授表示:「新型线性贝塞尔光片(LBS)显微镜是一项高精密的科学与工程技术,我们将此技术之操作简化,让研究人员不必经过特别培训,便懂得如何使用。我们的技术突破限制,让科学家得以接触细胞底蕴,我期望透过提升研究人员对细胞的理解,能有助他们解开某些疾病的成因与演变。」

为将技术产品化,杜教授、雷教授以及他们的博士生赵腾和赵陆伟共同创立了光原创新科技有限公司。该公司于本年度科大百万元创业大赛中,赢得创新奖及广发证券奖。

有关香港科技大学

香港科技大学(www.ust.hk)是国际知名的研究型大学,其科学、工程、商业管理及人文社会科学领域,均臻达世界一流水平。科大校园国际化,提供全人教育及跨学科研究,培育具国际视野、创业精神及创新思维的优秀人才。科大的研究于香港的大学教育资助委员会「2014研究评审工作」获得最多「世界领先」评级,亦于最新的《QS》年轻大学排名位列全球第2,而科大的毕业生在2016年度的全球大学就业能力调查排名第13位,位列大中华院校之首。

新闻

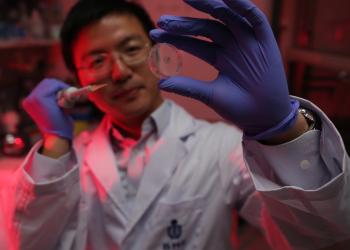

香港科技大学研发崭新智能水凝胶 有助开拓材料生物学和生物医疗的应用

香港科技大学(科大)化学工程及生物工程学系助理教授孙飞的研究团队,研发出崭新的全蛋白质感光智能水凝胶,有助开拓未来材料生物学和生物医疗的应用。

水凝胶,在医疗界中亦称为软物料,可用作药物传送和干细胞治疗等,是生物医疗范畴中最前沿的材料。传统的水凝胶,一般应用于面膜、隐形眼镜等,主要是由合成聚合物,或包括动物胶原等生物提取物等物料制成,容易引起过敏反应,而两种物料均难以提供让细胞生长及发育所需的复杂生物环境。

孙教授团队所发明的新型智能水凝胶,不单可盛载生物细胞及组织﹕包括干细胞等再生医学的重要组件,其感光特质亦可控制细胞或药物分子在体内释放的时间或方式。

为创造这种全新的水凝胶,孙教授的团队通过基因编码等手段,于室温下将经过基因改造的蛋白质组装成分子网络。整个合成过程完全借助类似发酵的细菌培植方法,而无需任何化学修饰。如此制造出来的水凝胶,成份与人体相近,能盛载活细胞,并有机会减低过敏或人体免疫排斥的反应。而作为药物的载体,这种感光水凝胶则扮演开关的角色。由于在光照下,水凝胶会由固态转变为液态,其盛载的药物便随即渗入体内,因此药物可于受控的情况下释放出来。该团队采用的是一种新颖的生物材料设计思路,能设计出结构和功能可供精确调控的材料。

此研究成果已发表于2017年6月6日出版的学术期刊《美国国家科学院院刊》(PNAS)。

孙教授表示:「智能水凝胶的需求日益增加,利用功能蛋白分子的自组装来合成这类材料,为未来的材料生物学,甚至医学治疗,带来了巨大的契机。理论上,水凝胶可成为干细胞的一个有效载体,协助修补受损的器官,这有助于解决器官移植及再生等问题,令病患未来有多一个治疗方法。」

有关香港科技大学

新闻

Turning a Joke into an Award-winning Innovation

If you’ve ever struggled with trying to pick up tofu with chopsticks, think how difficult it must be for the steely grip of a mechanical robot. But thanks to some great teamwork and a lot of persistence, that’s exactly the challenge recently solved by five Mechanical Engineering students at HKUST, an achievement that has won them the 2017 President’s Cup for excellence in research and innovation.

The team’s ‘Smart Soft-End Effector’ is a flexible robotic gripper that can safely handle the most delicate items, offering strong potential for commercial development. The idea was initiated in 2015 by Alex Tse Yu, a final year engineering student, who has long been interested in soft robotics and created a prototype.

新闻

香港科技大学研发崭新空气净化技术 可杀灭空气中的致命病毒

香港科技大学(科大)科研团队研发出一套空气净化系统,可以杀灭空气中99.999%的细菌及病毒,包括流行性感冒(H1N1、H3N2)、肠病毒71型,以及两年前于中东及亚洲引致数以百计死亡个案的中东呼吸综合症冠状病毒(MERS-Cov)。

科大工学院副院长(研究及研究生教务)杨经伦教授表示:「我们的技术能有效消灭及抑制引致呼吸道疾病的病菌生长,保障市民健康。我们衷心感谢基督教灵实协会,让我们于灵实宁养院进行为期十八个月的系统测试。这同时也是科大、业界与政府长期合作的成果。」

广州呼吸疾病研究所证实,这套由科大研发的空气洁净系统,能有效杀灭近99%中东呼吸综合症冠状病毒、99.999% H1N1、逾99%H3N2,以及99%可引致手足口病的71型肠病毒。有关技术已被应用到家居空气清新机,并于去年九月推出零售市场。其他由科大实验室进行的测试亦显示,新技术可消灭多种细菌,包括退伍军人杆菌、克雷伯氏肺炎菌、可引致尿道及呼吸道感染的黏质沙雷菌,以及可引致肺炎的恋臭假单胞菌。

系统采用涂有微胶囊液的多层抗菌过滤网,当空气穿过过滤网时,微胶囊液中所含的杀菌剂,不但能杀死空气中的微生物,更可缓慢并持续地释放消毒剂,净化及消灭空气中的细菌。带有抗依附特性的涂层,可防止细菌黏附于过滤网表面,减低微生物滋生及生物膜形成的机会。

此技术的用途广泛,可应用到不同的产品及领域当中,包括香港面对的一个重要环境挑战─污水净化处理。项目获得业界及创新科技署资助。

有关香港科技大学

新闻

科大科研人员研发出具流体特质的固体超材料 可用于滤波或有助于防地震建筑

香港科技大学(科大)科研人员成功创造出可以阻挡横波传递的固体复合材料,该特质是流体独有的波特性。而横波可以在地震时引发具破坏性的水平摇晃。该复合材料又称为超材料,可以用于滤波及控制振动,最终或有机会提供一种防地震的方法,或用于改善医疗用超声波传感器的效率。

由该团队所研发出的超材料,是由三种固体物料所组成的复合材料,钢柱包上硅胶,嵌入人工树脂内,当中包裹着钢柱的弹性硅胶层,在钢柱的侧面以及上下两端的厚度并不相同,作用有如弹簧,运用各向异性共振效应,超材料在特定的频率范围内,可以传递纵波,阻隔横波。

该科学突破是由物理学系的蒙民伟博士纳米科学教授沈平所带领的团队,包括马冠聪博士及傅财星先生所研发。沈平教授表示:「这项独特的超材料结构,令固体及流体在波特性方面的分界变得模糊,亦开拓了固体弹性特质的新领域。这全新的概念有机会用于控制振动及应用于医疗方面。」该研究论文于去年十一月被刊登于自然通讯。

根据联合国报告,地震是造成最多人命伤亡的自然灾害。地震带地区的建筑所采用的设计及物料,对减少伤亡有关键作用。这种最新的防地震固体超材料可以嵌入柱及横梁,以节省空间。这种超材料亦有可能用于翻新现有的建筑,以提高防震效果。

具流体特质的固体或可用于改善医疗超声波传感器的效率。人体组织在弹性上与水接近,而超声波传感器是由固体物料所造成,运用超材料可以令固体的波特性与水更匹配,因而减少两个界面接触时的能源消耗,从以提高耦合效率,并减低超声波传感器的杂讯。

横波及纵波是两种基本的波动模式。两种模式都可以在固体物料中传递,但流体物料则会阻挡横波的传递。科大团队首次在实验中观察到固体复合材料亦可有流体的特质。该研究经费来自陈子亭教授的「新型的光波和声波功能材料」研究项目,陈教授的项目获大学教育资助委员会的卓越学科领域计划拨款资助[1]。

有关香港科技大学

新闻

ORCID Identifiers in the HKUST Research Community

ORCID is a non-profit, cross-disciplinary effort to create and maintain a Registry of unique and persistent researcher identifiers. By the end of 2016, close to 3 million ORCID iDs have been created. Research funders and institutions worldwide are joining the effort to integrate ORCID iDs into their systems. At HKUST, EVPPO is requiring all faculty to have ORCID iDs and connect them to the HKUST Scholarly Publications Database (SPD).