新闻及香港科大故事

2019

新闻

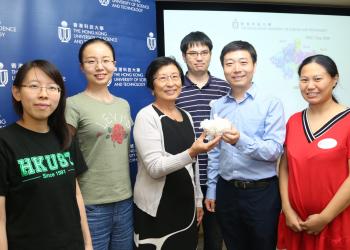

科大研究团队发现7,000多个新海洋微生物种 刷新人类对海洋微生物多样性认知

香港科技大学(科大)一批海洋科学家近日发现逾7,000个全新海洋微生物物种,当中包括一种首次于海洋中被发现、拥有最新基因编辑系统CRISPR的天然药用产物酸杆菌门(Acidobacteria),不但刷新了人类对海洋微生物多样性的认知,更为研发新型药物带来希望。

研究团队由科大海洋科学系署理主任兼捷成David von Hansemann理学讲座教授钱培元带领。透过原位培养生物膜的研究方式,科大与沙特阿卜杜拉国王科技大学、美国乔治亚大学和澳洲昆士兰大学的研究人员合作,于全球各地包括太平洋、大西洋、印度洋等水域取样,历时八年,最终发现了超过7,000多个全新海洋微生物物种以及10个新微生物门类,打破科学界目前认为只有80门共35,000[1]多个海洋微生物物种的论断,大大提升人类对海洋微生物的认知。

其中今次研究所发现的新型海洋酸杆菌门,过往只曾在陆地土壤中被发现。酸杆菌门因拥有大量化合物合成基因簇,可用作对抗肿瘤及制造新型抗生素药物,一直备受关注。今次于海洋中发现的酸杆菌门,不但拥有跟其陆地类别的相同性能,更具备当下热门的CRISPR基因编辑系统,是海洋微生物中首例。研究结果已于国际权威科学期刊《自然—通讯》中发表。

钱教授表示:「今次大量新海洋微生物物种的发现,不仅提升了人类对海洋微生物多样化的认知;更重要的是,这些新发现物种各具功能,为进一步了解生命、以至帮助人类对抗疾病提供新的线索。」

新闻

香港科大共同研发推迟受损神经退化新机制

由香港科技大学(科大)、中国科学院(中科院)及暨南大学组成的研究团队,最近发现一个可推迟受损神经退化的新机制,为治疗神经损伤及神经退行性病变如柏金森症、肌萎缩性脊髓侧索硬化症(俗称渐冻人症)等带来新希望。轴突是神经元/神经细胞延伸出的细长突起,负责传导讯息予肌肉及其他神经细胞。一直以来,神经元之间长度达数米的神经可如何维持其完整性,是神经科学中的重要问题之一。 一旦轴突不能维持完整,将导致轴突死亡与神经退化,这种情况非常类似如本次研究所针对的神经受损而引起的瓦勒氏变性。多年来,NMNAT相关通路是已知唯一能抑制瓦勒氏变性导致的受损神经退化的机制。然而,是次由科大生命科学部郑氏理学副教授刘凯教授、中科院上海有机化学研究所生物与化学交叉研究中心方燕姗教授,以及暨南大学粤港澳中枢神经再生研究院李昂教授合作的研究,发现了一个全新的可推迟受损神经退化的蛋白Vps4。该研究成果已于科学杂志《Science Advances》上发表。团队通过对果蝇的基因筛查及其后在老鼠上的验证,发现上调Vps4的表达量,于离体细胞实验或老鼠在体实验都能有效推迟受损神经退化,在体实验可达3天。这一发现对理解轴突完整性的调节及神经退化分子机制方面是一个重大突破。此外,与NMNAT机制不同的是,Vps4还具有调节自噬功能— 即一个清除受损蛋白质和细胞器以对抗损伤及衰老对神经退化所构成的负面影响的机制。因此缺失Vps4将引发自噬功能障碍,并导致日后的轴突退化。

2018

新闻

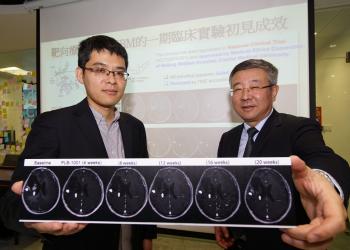

香港科技大学研究人员发现基因突变机制 为致命脑癌患者带来新治疗线索

由香港科技大学(科大)与北京天坛医院组成的研究团队,近日发现一种罕见的致命脑癌「继发性胶质母细胞瘤(sGBM)」的突变机制,了解到该癌肿瘤是如何由严重性较低的肿瘤演变成致命的sGBM。这项突破性的发现为对化疗无效的脑癌患者带来新希望。

于医院管理局每年录得的200宗恶性脑肿瘤新症当中,约四分一为「低级别神经胶质瘤(LGG)肿瘤」。这些生长于脊柱或大脑神经细胞附近的异变细胞,最终会演化成今日所知、恶性脑肿瘤中最「毒」的sGBM。虽然sGBM可经手术切除或透过口服化疗药物替莫唑胺(TMZ)治疗,但绝大部分都会再出现突变,使患者病情复发,死亡率接近百分之一百。由LGG肿瘤演变成sGBM肿瘤的基因特征和进化机制一直未明。

如今,由科大生命科学部兼化学及生物工程学系助理教授王吉光领导的研究团队,发现MET基因中 METex14这一节,乃引致上述肿瘤进化过程的一大「罪魁祸首」。团队以特别设计的运算模型,分析并整合188个sGBM病人的基因组数据,当中包括由中国内地及南韩病人收集得来的新样本,发现约14%的患者样本于MET这个基因出现了突变。

科大的合作伙伴-北京市神经外科研究所兼北京天坛医院江涛教授及其团队,参考这个发现后,识别出一种名为PLB-1001的药物分子,这个分子能渗透大脑用作防御的「血脑屏障」(即一种在中枢神经系统中负责分离血液循环和细胞外液的生理结构)而直达脑内肿瘤。PLB-1001能标靶sGBM肿瘤,并追击肿瘤进一步的突变,成效显著。

新闻

香港科技大学硏究团队重构神经突触的关键组件 揭示其形成及调节机制 为精神障碍的诊断及早期治疗带来希望

香港科技大学(科大)生命科学部嘉里理学教授张明杰领导的硏究团队最近通过一种全新的生物化学重构方法,揭示突触后致密区(PSD)的蛋白质在处理及传递大脑神经讯号时的调控机制,或能为今后自闭症、精神分裂症等精神障碍的早期诊断及治疗提供帮助。

突触是促成神经细胞之间讯号传递的基本结构,对于神经细胞的功能至关重要。突触的形成及对不同刺激的正确反应是大脑行使其正常功能的基础。但目前科学界对突触的形成及调控机制所知甚少,这是因为大脑中虽然有海量的突触,却很难找到两个完全相同的突触—意味着没有重复出现的突触结构可供科学硏究。

在最近发表的该项硏究中,科大的研究团队于体外系统中(在溶液中及在双层膜结构上)成功重构出关键的神经突触组件—突触后致密区蛋白结构。该人工重构的组件重现了神经元突触后致密区的典型结构和功能特征。在此基础上,科大科硏人员揭示了突触后致密区蛋白质分子之间高度动态的相互作用。其硏究结果显示,神经细胞中高度致密的突触后致密区或能通过蛋白质分子的自发组装而形成,并能在维持稳定结构的同时进行高度动态的分子交换。

此学术硏究文章的共同作者、张明杰教授硏究团队的博士后硏究员曾梦龙博士表示:「突触后致密区对神经细胞的功能至关重要。我们的生化重构方法建立了一个全新的分子平台,为了解神经细胞以突触为单位的区室化运作机制提供了可能的答案。」

张教授补充:「从此项生化重构硏究中所获得的信息,再结合基于神经细胞的实验,将为我们了解突触后致密区的蛋白质在突触形成及运作中所扮演的角色带来重要帮助。虽然这个重构的组件较真实的神经突触仍相对简单,但这种生化成分清晰并便于操纵的硏究系统将为科学界提供一个有用的平台以及全新的范例,将会有力地推动对兴奋性神经突触的形成及调节机制的硏究,也将有助于阐明一系列因突触蛋白编码基因突变引起的脑疾病的病理机制,最终或可以帮助精神障碍的早期诊断及治疗。」

新闻

科大举办香山科学会议 探讨人工智能及类脑计算最新研究成果 并举行香港人工智能与机器人学会成立仪式

由国家科技部及中国科学院共同创办的「香山科学会议」,再度莅临香港。这个为期两天的高层次学术盛会由香港科技大学(科大)主力承办,吸引近40位来自香港、澳门及内地的杰出学者参与。香港特别行政区行政长官林郑月娥女士与中央人民政府驻香港联络办公室副主任陈冬及谭铁牛院士,今日特别莅临主持会议闭幕仪式。

是次会议以「类脑计算及人工智能」为题,邀得多名中国科学院及中国工程院院士,与其它出席会议的科学家,分享相关领域的最新研究成果,当中所面临的挑战与未来发展方向,以及两地与国际间的创新科技合作机遇,是为国家表态支持香港成为国际创新科技中心以来,首个在港举办的国家级重要科学会议。同日,主礼嘉宾亦见证由科大计算器及工程系讲座教授杨强牵头的香港人工智能与机器人学会(学会),正式成立。

林郑月娥女士祝贺香山科学会议取得圆满成功。她表示,香山科学会议是我国科学发展的重要科学平台,而中央政府支持香港发展成为国际创科中心。香港拥有多间世界级大学,雄厚科技实力,健全法治、司法和知识产权保护制度,高度国际化营商环境,能够吸引国际一流的科研机构,汇聚全球创新资源,科技发展大有可为,会继续为国家创科发展作出贡献。

科大副校长(研发及研究生教育)兼会议执行主席叶玉如教授,感谢香山科学会议选择与科大合办是次会议,并向所有莅临嘉宾作出致谢。她表示:「这是科大举办的第一次香山科学会议,作为是次会议其中的一位发起人,我感到非常荣幸。脑科学和人工智能是国家前沿科学战略的重要部分,也是科大的重点发展领域。我相信这次会议将进一步促进不同学科的交叉与融合,推动国家类脑计算和人工智能等领域的发展。」

有份参与会议的学会创会理事长杨强教授指,创立学会的目的是利用香港科研优势,促进产学研深度合作。学会将汇聚香港及内地人工智能领域中优秀的学者和杰出企业家,以连接政府与学界业内、学术研究与企业研发、学生人才与企业需求,以及香港与大湾区这「四个连接器」为定位,致力推进人工智能和机器人技术在香港的应用与行业发展,协助香港成为国际级科创中心。

新闻

香港科技大学研究团队揭示 DNA复制的全新机制

细胞透过复制载有其身份特征的基因组,进行自我增殖。一个受精卵细胞,需要经过万万亿(1016)次的复制后,才能发育成一个成年人。在这项艰巨任务中,究竟执行复制的分子机器是长成什么模样,而且是如何运作的呢?最近,香港科技大学(科大)的研究团队,就首次测定具原子解像度的DNA复制机器三维结构。

早于半世纪前,根据DNA双螺旋的晶体结构,DNA复制的概念已经被提出。当时科学界认为,距离了解DNA双螺旋如何分开并启动复制机器的原理已为时不远。然而,因为DNA复制机器的巨大尺寸、多个部件(由三个引擎组成)及其动态多构像,这看似简单的学术问题,却还是个复杂的未解之谜。

时至今日,随着冷冻电子显微镜技术的突飞猛进,由科大赛马会高等研究院资深访问成员(退休科大生命科学部访问教授)戴碧瓘教授及前科大研究助理教授、现任香港大学助理教授翟元梁所带领的研究团队,与北京大学(北大) 生命科学学院高宁教授合作,成功解析真核生物的DNA复制起始位点识别复合物(origin recognition complex, ORC)的高解像三维结构(3Å),并揭示该复制机器运作的分子机制。该结构清晰地解释了ORC是如何在浩瀚DNA碱基(A,T,G,C)的「大海」中寻找正确合适的位点,从而启动DNA复制。

如有过多的复制起始位点,会加快基因组的复制速度并缩短细胞分裂周期,这也是癌症细胞的一大特征。然而,太少的起始位点启动复制,也会产生另一个问题,就是迟缓的细胞生长,尤其在胚胎发育的关键阶段,或会导致发育畸形。DNA复制机器三维结构的高解像度测定,可以提供更好的靶点,以方便抗癌药物的设计和筛选;更为重要的是,此分子结构讯息揭示复制机器的工作机制,并有助理解ORC功能缺失相关遗传疾病的根本成因。

新闻

科大研究人员研发新一代液晶显示器 大幅提升其效能、解像度与色彩表现

香港科技大学(科大)先进显示与光电子技术国家重点实验室的研究团队,研发出一个崭新的液晶显示器(LCD),其解像度、能源效率及色彩饱和度均有显著提升,是为显示科技上的重大突破。

这个名为「有源驱动铁电液晶显示器(FLCD)」的技术,由电子及计算器工程学系讲座教授郭海成及其团队研发。相较一般显示器,FLCD除了能提升三倍解像度,更可削减能源消耗达三至五倍,成本亦较低。

由于传统LCD中的彩色滤光片会阻挡及消耗约百分之七十的背光和能源,因此它们的能源效率十分有限。研究团队因而研发反应较快的「铁电液晶」,透过新颖的「场序彩色显示技术」,即按时间快速而顺序发送颜色信息,成功摘除彩色滤光片,只靠人类视觉系统将这些图像融合成全色图像。由于彩色滤光片成本占LCD制作成本约百分之三十,因此移除彩色滤光片令FLCD成本低于传统的液晶显示器。

有别于市面的LCD,研究人员采用「RGB LED」,而非一般LED作为FLCD的背光系统,所以其色彩饱和度亦有所提高。由于RGB LED光谱较窄,其色域(颜色的范围)亦因此较广阔,令FLCD的表现较现存市面任何一款的显示器都更为优胜。由于不同颜色的子像素(Sub-pixel)已被移除,所以FLCD的解像度也提升三倍。

郭教授指﹕「FLCD耗用较少能源,所以十分适合应用到如智能手机、平板及手提电脑等便携式的电子仪器,可有效延长它们电池的使用时间。这个创新的液晶显示器拥有更佳的解像度及色彩表现,可用于高端产品,例如虚拟实境(VR)设备及头戴式显示器等。」

研究团队与台湾友达光电共同制造FLCD的原型(Prototype),并于近日国际资讯显示学会创新比赛中取得最佳展品奖。

有关香港科技大学

新闻

科大-信和百万元创业大赛2018精彩演绎创新创业理念

由香港科技大学(科大) 学生、校友和国际组员组成的三个创业团队,日前击败逾100个参赛队伍,荣获科大-信和百万元创业大赛2018香港区赛事前三甲。他们将于今年8月在广州南沙科大霍英东研究院,与其余6个赛区的胜出者进行总决赛。

为吸引更多来自本地及海外的青年与公众人仕参与,科大今年在本港赛事中加入了多项新元素,持续扩展其规模与深度。比如首次推出的网上公开投票推选表现最佳队伍,便吸引了约700人投票,而新的网上配对平台则协助科大参赛者寻找合适的境外合作伙伴,促进活动多元化。余下赛区中,除澳门、南沙刚刚结束比赛,北京、深圳、佛山和中山比赛仍在进行中。

本港赛区冠军「汉元生物科技有限公司」凭借精制的新型絮凝剂技术,荣获校长奖、创新奖及南丰纱厂永续发展奖。该新型絮凝剂不仅能将污泥与污水分离,还可以分解发酵污泥。发酵期只需30天,就可以将污泥转化为肥料,比一般过程约10年快120倍。该团队成员包括来自科大、上海同济大学和日本横滨国立大学的毕业生。

另外两个获奖团队Miscato Ltd和「图方科技」,分别获颁广发证券金奖和银奖。Miscato利用大数据分析,为酒店开发了一种创新的室内香熏扩散器,让酒店能为不同客人于指定的日子及时间内,为其房间释放客人指定的香熏气味。而「图方科技」则为品牌产品开发防伪和验证解决方案,用户可利用智能手机扫描产品包装上嵌入的图像条形码,轻松验证商品。

「爱必达医疗科技有限公司」则赢得了电梯简报奖和南丰生命科学/健康科技奖。该公司利用人工智能和超声波成像技术,研发了一款便携式乳腺癌筛查器Mamosound,用户可于家中轻松进行检测,及早发现病端。

信和集团创新联席董事杨孟璋表示:「入围队伍的表现旗鼓相当,对商业模式、技术发展、团队结构和计划的执行均有周全的考虑,尽显实力,令我留下了深刻的印象,要选出优胜队伍实不容易。胜出队伍展示了上述各项范畴,包括计划的可行性、环保和团队管理等的平衡及周全的考虑,提供方案解决现实生活所面对的环保问题。」

科大创业中心主任陈双幸教授表示:「我们很高兴看到今年赛事不仅在规模上有所扩大,当中展现的创新理念、商业计划书质素及计划执行方面,亦有显著提升。」