新闻及香港科大故事

2021

新闻

香港科技大学与香港特区政府展开合作 解决大湾区臭氧污染问题

香港科技大学(科大)与香港特别行政区政府合作开展一个为期三年的开创性跨领域研究,从海、陆、空三方面监测空气质素,为本港以及大湾区臭氧的形成和传送路径提供更深入的理解。

环境局局长黄锦星先生(右六)、科大校长史维教授(右五)、科大环境及可持续发展部副教授宁治(右四)及其他来自环保署和飞行服务队等团队成员。

是次合作为大型科研计划「大湾区光化学臭氧污染及区域和跨区域传送特征研究」的一部分。该计划由广东省政府、香港特区政府和澳门特区政府联合推出,旨在研究臭氧对整个区域所造成的空气质素问题。

空气污染乃世界上最大的环境健康威胁,每年导致全球700万人早逝1。香港政府环境保护署(环保署) 今年推出「香港清新空气蓝图2035」,以进一步改善本港和区内的空气质素,并协助本港于2050年达至碳中和。尽管当局近年在控制影响健康的空气污染物﹕例如悬浮粒子、二氧化硫及二氧化氮方面取得重大进展,但构成光化学烟雾的主要成分臭氧浓度却依然呈上升趋势。

新闻

科大及理大研究人员开发体外囊泡重组实验 为研究蛋白分泌转运途径的分子机制提供新见解

香港科技大学(科大)及香港理工大学(理大)研究人员开发了体外囊泡重组实验,并通过结合该实验途径及定量质谱分析,发现了囊泡中受特定因子调控被装入囊泡的特定货物蛋白,和介导囊泡运输的新的调控蛋白。该研究成果及实验途径,为进一步揭示分泌途径相关的分子机制提供了重要的新工具。

真核细胞的分泌转运途径是一个非常重要的过程。人体内的很多生长因子,荷尔蒙以及其他重要的因子都是通过分泌转运途径从细胞中分泌出来,从而履行它们的生理功能。另外很多新合成的蛋白必须通过分泌转运途径以被运输到特定的亚细胞目标位点才能行使其功能。在分泌转运途径中承载货物蛋白的运输工具是运输囊泡。就像日常生活中的物流及运输服务,货物蛋白是否能够被运输到正确的靶向位点,关键在于这些货物蛋白是否被准确分选到特定的运输囊泡中。若货物蛋白分选功能缺失,会导致细胞极性建立、免疫功能以及其他生理功能缺陷。

在分泌途径中,调控蛋白质分选的关键参与者包括Arf家族蛋白和货物适配蛋白(cargo adaptor)。 Arf家族蛋白有20多个成员并且分别定位在特定的亚细胞位点。它们在结合GDP的不活跃状态和结合GTP的活跃状态之间循环。结合GTP的Arf 蛋白将胞质中各种货物适配蛋白招募到细胞膜或特定细胞器的膜上,一旦被招募到膜上,这些货物适配蛋白就会识别货物蛋白上的分选信号序列,将货物蛋白包装进入囊泡,实现蛋白质的分选。

尽管我们了解了货物分选的基本步骤原理,但受特定Arf家族成员或特定的货物适配蛋白调控的货物蛋白谱在很大程度上仍未得到充分研究。另外,我们也需要系统的实验途径以发掘及鉴定被特定的Arf蛋白招募到膜上的胞质蛋白。

在本项研究中,科大生命科学部副教授郭玉松的团队利用体外囊泡重组实验重构了将货物蛋白包装进囊泡的过程,并且通过生化的方法分离了富集货物蛋白的囊泡。他们与理大姚钟平教授的研究团队合作,通过定量质谱分析分离的囊泡的蛋白质组学。该研究进一步系统地发现了依赖于GTP和囊泡膜结合的胞质蛋白,其中的一个重要胞质蛋白FAM84B与货物适配蛋白相互作用,并调节跨膜货物蛋白的运输。此外,该研究通过体外囊泡重组实验发现了依赖于GTP水解包装进囊泡的多个新型货物蛋白。

新闻

科大研发宽禁带半导体氮化镓基互补型逻辑电路 拓宽氮化镓电子学的疆界

香港科技大学(科大)电子与计算机工程学系陈敬教授带领其团队,为方兴未艾的氮化镓(GaN)基电子学研究引入重要的新成员——互补型逻辑电路。相关技术的成功实现大幅拓展了相关研究领域的疆界,有望使氮化镓基电子器件及相关集成电路的功能与性能得到进一步提升,从而更具竞争力。

氮化镓基电子器件已历逾25年的研发,近年来亦开启了快速商业化的进程,并现身于如5G无线通信基站、移动设备的小型快速充电器、激光雷达等应用场景。在不久的将来,能够提供极高效率与功率密度的基于氮化镓的功率转换、电源管理系统有望被应用于诸多涌现中的新型应用,如数据中心、无人驾驶、电动汽车、无人机、机器人等。所有这些应用既相当耗电,又需要供电模块尽可能紧凑,这恰是氮化镓基功率电子产品相对于传统硅基半导体产品的优势所在。为了充分发掘氮化镓的潜能,获得更为智能、稳定、可靠的电源系统,学界与业界在过去十余年间一直在寻找、开发合适的技术平台以实现功率开关和各个外围功能模块的高度集成。其中,逻辑电路在为外围电路中广泛存在,并扮演重要角色。

占据当今半导体产业的统治地位硅基微电子与集成电路的经验表明,互补型逻辑电路是制备大规模集成电路的最优拓扑。“互补(C)”,意味着电路由两种具有相反控制逻辑的晶体管组成,一类拥有n型导电沟道,另一类则是p型沟道。因为主流硅基互补型电路中的晶体管栅极为金属(M)-氧化物(O)-半导体(S)结构,所以更广为人知的名称是“CMOS”。这样的拓扑可以带来诸多好处,其中最引人注目的是它极低的静态功耗。因为控制逻辑相反,所以在任何一个逻辑状态下,总有一类器件处于关断状态,从而有效阻断电流、显著降低功耗。然而,由于高性能p沟道氮化镓晶体管不易获得,与n沟道器件的集成亦困难重重,基于氮化镓的互补型逻辑电路的研发进展缓慢。

新闻

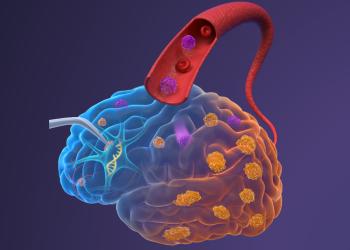

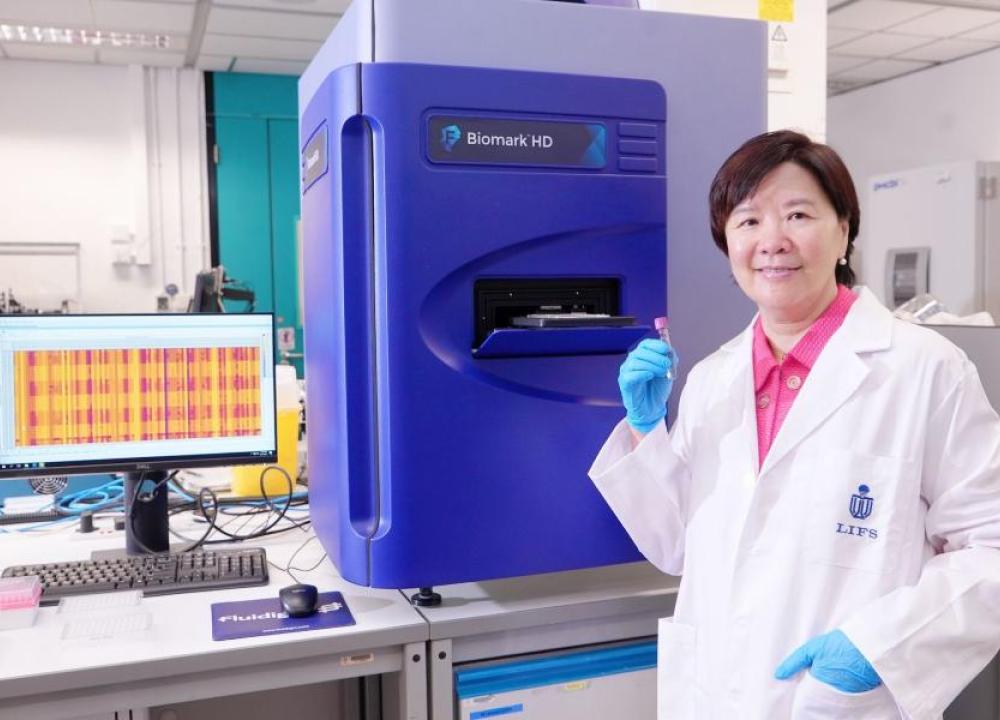

科大研发简单血液测试 及早检测阿尔兹海默症

由香港科技大学(科大)领导的一支国际研究团队,成功利用中国人群患者数据,研发出首个简单而可靠的血液检测方法,能及早筛查并识别阿尔兹海默症(AD)患者,准确率逾 96%。目前医生对于 AD 患者的诊断主要依靠对患者认知能力的测试,至于就 AD 病情的病理评估,最常使用的医疗程序是以脑部成像和腰椎刺穿术来侦测由 AD 引起的大脑病变。但有关方法费用昂贵、具侵入性,亦未有于世界各地获广泛应用。现在,由科大副校长(研究及发展)叶玉如教授领导的研究团队,从 429 种与 AD相关的血浆蛋白中,识别出 19 种具有 AD 患病特征的血浆蛋白生物标志物组群。团队根据这组标志物,设计了一套评分系统,可将 AD 患者自健康人群中区分出来,其准确率超过 96%。该系统还能辨别 AD 早、中及晚期三个阶段,可用作监测患者的病情发展。身兼科大晨兴生命科学教授及分子神经科学国家重点实验室主任的叶教授表示:「基于先进的超灵敏血液蛋白检测技术,我们成功开发了这套简单、无创而精准的 AD 诊断方法,将为AD的大规模筛查及分期诊断提供重大助力。」这项研究由科大与伦敦大学学院研究团队,以及来自包括威尔士亲王医院和伊利沙伯医院等本地医院的临床医生合作进行。团队利用尖端的超灵敏高通量邻近延伸分析技术(PEA),从香港 AD 患者所收集的血浆样本当中,检测了逾 1,000 种蛋白质的水平变化情况,从而取得是次研究成果。这项令人振奋的发现令高效的 AD 血液检测技术得以诞生,并为开创新型 AD 治疗方法打下基础。作为迄今为止就 AD 患者血液蛋白方面最全面的研究,有关结果近日被国际权威科学期刊 Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 刊载,并在不同 AD 研究和学术交流平台,包括 Alzforum,获得热烈的关注和讨论。据统计,全球罹患AD的人口数目已超过 5,000 万。患者会丧失脑细胞,并岀现一系列脑功能及认知功能障碍,包括丧失记忆,以及出现行动、推理和判断能力受损等症状。然而,尽管 AD 早在症状出现前至少 10-20 年已对患者大脑产生显著影响,患者却往往只在记忆出现问题时,才会寻求医生诊治。

新闻

科大联同北京天坛医院研究人员发现引致脑海绵状血管瘤的新元凶

香港科技大学(科大)及北京天坛医院的研究团队近日发现一个新的突变基因,可导致一种名为「脑海绵状血管瘤」(Cerebral Cavernous Malformation, CCM)的脑血管病变。目前全球约有一千至三千万的人士患有此症。虽然科学家已知CCM1、CCM2及CCM3是引致CCM的三个突变基因,但三个基因主要影响有家族遗传性的CCM病患,而他们只占所有CCM个案的百分之二十。余下的百分之八十非家族遗传个案,至今成因仍然不明。如今,由生命科学部兼化学及生物工程学系助理教授王吉光以及北京天坛医院曹勇教授带领的研究团队,分析了113名CCM患者的基因组数据后,发现于四种CCM患者当中,几乎所有于脑血管中长有爆谷形状肿瘤,亦即四种CCM患者中属最为普遍的二型1的患者,均出现一个名为「MAP3K3 c.1323C>G」基因突变。现时,磁力共振成像(MRI)是一种医生常用于诊断CCM的「非入侵性」方法。然而,MRI只能让医生知道血管瘤的大小及类别;至于是哪一个基因突变导致CCM,医生一般则只能透过手术以及化验得知。不过,科大研究团队设计了一个计算机程序,可以评估MRI 影像所显示的血管瘤与MAP3K3 c.1323C>G基因突变关系的概然率。因此,病人毋须「开刀」便得知是否存在MAP3K3 c.1323C>G基因突变,不但能减低施手术可能带来的脑出血或脑神经功能缺损等风险,亦可令病者及早展开更针对性的治疗。科大王教授表示﹕「研究除了为CCM的基因图谱开辟新方向,也为MAP3K3 c.1323C>G基因突变与CCM二型患者的关联性带来线索。团队设计的计算机程序,又称决策树模型(decision tree model),为实现CCM基因的非入侵性诊断迈进一步。我们希望有关发现可以有助找出治疗CCM的新靶标,促进药物发展,在不久的将来惠及病人。」研究成果已在科学期刊《The American Journal of Human Genetics》发表。