新闻及香港科大故事

2024

香港科大故事

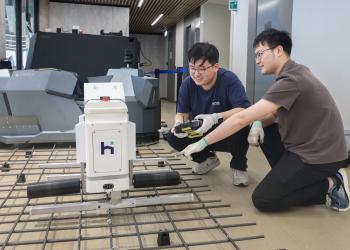

从科大迈向大湾区:扎铁机械人的知识转移之旅

今年四月,科大在第49届日内瓦国际发明展中,有四个项目赢得了评审团嘉许金奖,其中之一是扎铁机械人项目。此发明品由哲学硕士生李昊臻带领团队,在香港智能建造研发中心副主任梁浩博博士的指导下,共同研发而成。而科大亦在本届发明展中再创高峰,共有多达36个研发项目夺得不同殊荣,成绩彪炳。

单看外表,这部扎铁机械人的设计简洁利落,不似科幻巨作中所见的机械人一般引人注目。然而,它却是科大研究员与大湾区建造业界同心协作的成果。他们的抱负远大,期望实践建造工序自动化,从而提升工作效率。

科大跨学科学院一向以其跨学科自选课程见称,现正修读此课程最后一年的昊臻也是从中获得灵感,继而带领扎铁机械人研究项目。他的专攻范畴为智能建造与机械人,透过灵活的课程结构,不但可以活用大学的丰富学习资源,更获得国际知名的机械人学学者、科大电子及计算机工程学系李泽湘教授的指导。

创业梦想 萌芽结果

新闻

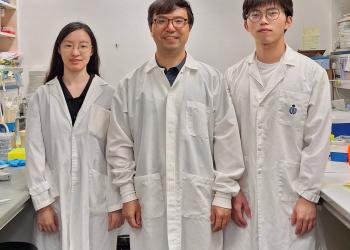

科大团队发现新的细胞因子促进SARS-CoV-2进入宿主细胞

由香港科技大学(科大)生命科学部副教授郭玉松教授带领的研究团队,最近揭示了一项有关新型冠状病毒(SARS-CoV-2)的新发现。团队最新发现的宿主因子会通过与SARS-CoV-2刺突蛋白的受体结合域相互作用,来促进病毒进入细胞。这项发现不但为我们理解SARS-CoV-2感染机制带来新视角,更为治疗新冠提供了新方向。

科学界普遍认为,SARS-CoV-2的侵染过程主要依赖其刺突蛋白的受体结合域(CoV2-RBD)与宿主细胞受体ACE2的相互作用。过往虽然有大量研究围绕ACE2的过度表达如何促进病毒入侵宿主细胞,但对于缺乏ACE2是否能抑制病毒入侵的探究却相对较少。就此,由郭玉松副教授带领的科大团队,遂与香港大学(港大)和香港理工大学(理大)的研究团队,展开联合研究,透过GST pull-down方法,成功筛选出除了ACE2之外、与CoV2- RBD结合的多种宿主表面因子。

实验结果显示,在经筛选的众多宿主表面因子中,宿主因子SH3BP4调节了CoV2-RBD的内吞过程,并以不依赖ACE2,而是依赖整合素和网格蛋白的方式,介导SARS-CoV -2伪病毒进入宿主细胞。这项发现揭示了SH3BP4在病毒透过内吞途径入侵宿主过程中扮演的重要角色。除了SH3BP4外,部份经筛选的细胞因子,例如ADAM9和TMEM2,相比于感染力相对低的SARS-CoV的RBD,对CoV2-RBD显示出更强的亲和力,表明这些因子于SARS-CoV- 2入侵中具有特定作用。此外,研究团队更发现了偏好与SARS-CoV-2 Delta变异株的RBD结合的因子,有可能进一步增强Delta变异株的入侵能力。

郭玉松教授表示:「本次研究不仅揭示了SARS-CoV-2入侵宿主细胞过程中发挥作用的新宿主细胞表面因子,还发现了整合素在介导病毒内吞中的关键作用,为治疗新冠奠下新的研究基础。」

新闻

科大团队研发基于液态金属的电子逻辑组件 成功模仿捕蝇草的智能捕食机制

由香港科技大学(科大)工学院领导的一支研究团队,研发了一种基于液态金属的仿捕蝇草智能捕食机制的电子逻辑组件。 该器件本身具有记忆和计算能力,无需其它辅助电子器件即可如捕蝇草般智能地响应各种刺激序列。 这项研究探讨的智能策略及逻辑机制为理解自然界中的「智能」带来崭新视角,也对「具身智能」的发展提供了启发。

捕蝇草的独特捕食机制向来是生物智能领域的一个研究焦点。 这个机制令捕蝇草能有效区分各种外部刺激,如单次、双次刺激,进而区分如雨滴等的环境干扰(单次刺激)及昆虫(双次刺激),以确保成功捕获猎物。 此项功能主要是由于捕蝇草的触毛具有类似记忆和计算的特征,让它可以感知刺激和产生动作电位(细胞因受刺激而产生的电信号改变),并在短时间内记着刺激。

由科大电子及计算机工程学系副教授申亚京领导,以及其毕业于香港城市大学的前博士学生杨媛媛博士(现为厦门大学副教授)共同组成的研究团队,以捕蝇草内部电信号累积/衰减模型为基础,提出了一种基于液态金属丝延伸/缩短形变的液态金属逻辑模块(简称LLM)及组件。 该器件以氢氧化钠溶液中的液态金属丝为导电介质,基于电化学及电毛细效应控制液态金属丝的长度,进而依据阳极和门极所施加的电刺激调控阴极输出。 研究结果显示,LLM本身可以记忆电刺激的持续时间和间距,计算多次刺激累积的信号,并表现出类似捕蝇草的超卓逻辑功能。

为展示他们的研究,申教授及杨博士搭建了一套LLM智能决策器件、仿触毛机械开关、仿叶片柔性电驱动器的人工捕蝇草系统,成功复制并实现了捕蝇草的捕食过程。 此外,他们还展示了LLM在功能电路集成、滤波、人工神经等方面的应用前景。 这项研究不仅为模拟植物的智能行为提供了见解,也为后续的生物信号模拟器件及具身智能系统研发提供了可靠的参考。

申教授表示:「当提到『人工智能』,一般人想到的都是模拟动物神经系统的智能。 然而,在自然界中,很多植物也可以通过特定的材料、结构组合,展示出一定智能。 这个研究方向有助我们理解自然界的'智能',并为构建'类生命智能'提供新的视角和思路。”

新闻

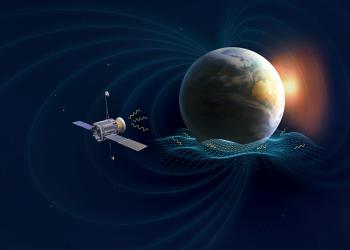

科大团队提出高频重力波创新探测方法 助探索宇宙奥秘

由香港科技大学(科大)物理系副教授刘滔教授领导的研究团队,最近提出了一种探测高频重力波(high-frequency gravitational waves, HFGWs)的突破性方法,只需利用现时正在运作以及未来建造的天文望远镜,便可能在行星磁层中有效地探测高频重力波。 这项研究突破有可能大大提高科学家探测高频重力波的能力,并促进对早期宇宙和剧烈天文事件的研究。

重力波可由早期宇宙的相变、原始黑洞的碰撞,甚至是高温粒子的辐射和衰变等事件产生,但重力波效应极其微弱,目前只在相对较低的频段中利用干涉测量被发现。 利用重力波探索天文和宇宙学,仍然非常困难,尤其在1000 赫兹以上的高频段,干涉测量技术的使用也受到极大限制。

为了解决这个问题,刘滔教授带领及其博士后研究员张晨博士,与中国科学院高能物理研究所任婧教授合作组成的研究团队,取得突破性研究结果。 研究利用了一个有趣的物理效应,即重力波在磁场中可以转换为潜在的、可被侦测到的电磁波。 若利用行星磁层内的长路径提高转换效率,便可产生更多的电磁波讯号。 由于这类行星实验室内信号通量的角分布广泛,因此若望远镜具有宽视野,探测能力可获得进一步增强。

这个崭新概念让天文望远镜化身成重力波信号的探测器,通过不同天文望远镜的合并使用,可以广泛覆盖高频重力波频率,与天文观测的电磁波频率相同(约兆赫兹至10^28赫兹)。 这甚至包括很大一部分以前从未探索过的重力波频段。 这项研究对近地轨道卫星探测器,以及木星磁层内正在执行任务的探测器的灵敏度,都进行了初步评估。

这次研究和相关结果已于 3月在《物理评论快报》发表,及后于5月更获《自然天文学》的重点文章以「以行星大小的实验室为宇宙学提出新见解(Planet-sized laboratories offer cosmological insights)」为题撰文介绍,强调这项研究对未来研究新型重力波探测技术的重要性。

新闻

科大研究:科学认知和宗教信仰的形成取决于他人的言论而非亲身经历

由香港科技大学(科大)领导的一个国际研究团队在最近一项研究中发现,人们对科学和宗教的信念主要由他人的话语所塑造,而非由个人的经历所形成。这项研究将有助于加深公众理解对气候变化和疫苗接种等重要社会问题信念形成的过程。

在现代社会,人们普遍更相信科学现象(如氧气)的存在而非宗教现象(如上帝)的存在,传统观点认为这是因为人们认为可以实实在在的体验到氧气,而宗教实体则很难被实际观察到。

由香港科技大学社会科学部研究助理教授马少聪领导的团队挑战了这一传统观点。团队认为,无论是科学认知还是宗教信仰,其主要形成的因素都是由来自他人(如专家或我们周围的人)的见证或资讯所塑造的,而非个人的亲身经验。

团队的研究结果强调,他人的言语对人们信仰的形成和对世界的理解具有决定性作用,这与认为亲身经验是形成科学认知的主要因素的观点恰恰相反。

马教授说:「虽然个人的亲身经历看似对于我们理解世事有重要影响,但其实我们的理解是深受他人的言语所影响。就像目睹亲人患病时,孩子很难自己推测出这是由病毒引致的疾病;相反,他们反而会更相信他人的话,例如父母的教导,以理解其中的因果关係。因此,这一研究成果将有助于找到向公众传达科学信息的最有效方式。通过强调科学证据的可信度和共识,有利于更好促进公众接受科学事实,尤其是在推广和研究气候变化等新兴科学话题方面。」

她进一步解释:「这一洞见对于消除误导、加强公众对科学问题的理解和支持至关重要,尤其是在应对气候变化和接种疫苗等问题上。」

研究团队通过回顾过去几十年的实证证据,提出了一个新的理论模型,旨在解释人们为何会相信不可见实体的存在,如科学中的病菌或宗教中的上帝。

是次研究发现,例如即使人们无法用肉眼看到病菌,但仍然相信它们的存在,是因为医生和科学家告诉人们病菌的存在。同样,我们推断人类会因病菌而生病,是通过从他人那里了解到这一因果关係,而非通过个人观察认识到这一联繫。

该模型还论证了信源越可信,认同信息的人越多,人们就越有可能相信它。「如果我们身边很多人都相信气候变化是真实的,那麽他们的共识就会加强我们对这些认知的信任度,」马教授表示。

新闻

科大团队研发可持续及可控界面传热策略 提升绿色制冷技术应用效能

香港科技大学(科大)工学院的研究团队成功研发了一种可持续及可控的界面热传递策略,有助提升绿色制冷技术于电子设备、太阳能电池板和建筑物等应用中的效能。

面对气候暖化,全球对制冷技术的需求有增无减,世界各地的科学家一直积极钻研更有效的节能冷却技术。与需要消耗能量才能运作的「主动冷却」系统相比,「被动冷却」依靠自然过程和建筑设计方式来散热,在不耗能或低耗能的情形下保持舒适的室内温度。这种环保节能的方式对于实现碳中和目标意义重大,因此引起了研究人员的广泛兴趣。

其中一个新兴研究领域是使用金属有机框架材料进行被动冷却。金属有机框架是一种多孔材料,可以吸收空气中的水气,用于提升室内空间冷却应用的能源效率。然而,这些材料中的多孔晶体通常具有较低的热导率,限制了它的传热效率。此外,在被动制冷应用中,这些材料通过吸附水进行制冷,其吸附的水分子进一步降低了其有效热导率。这种限制令金属有机框架材料难以透过改变其本征热物性以提高其冷却性能。

为了应对这些困难,全球各地的研究人员将注意力转向调控多孔晶体与其接触材料之间的界面热传递。他们利用加工纳米结构、表面化学修饰和生长自组装单分子层等多种界面工程方法,以有效增强界面热导。然而,合成或制备具有精确原子控制的界面层是一项艰巨的任务,限制了这些方法的潜在应用。

针对这个难题,由科大机械及航空航天工程学系周艳光教授带领的研究团队,研发了一种可持续且可控的策略,利用金属有机框架材料中的水吸附来调控接触材料与典型多孔晶体之间的界面热传递。通过频域热反射测量和分子动力学模拟,他们发现接触材料与多孔晶体之间的界面热导由于水分子的吸附,从5.3 MW/m2K提升至37.5 MW/m2K,升幅约7.1倍。同时,他们从其他接触材料与多孔晶体系统中也观察到有效的增强效果。

新闻

李桂君教授带领研究团队开发消毒现金的新型超快激光图案化设备

A research paper titled “Highly Efficient Cash Sterilization with Ultrafast and Flexible Joule-Heating Strategy by Laser Patterning” by Prof. Mitch LI (Assistant Professor, Division of Integrative Systems & Design) and his research team, in collaboration with University of Strathclyde, was recently published on Advanced Materials Interfaces, an interdisciplinary journal focusing on applied surface and interface-related research blending of physics, chemistry, materials science, and life science.

新闻

港科大研究团队新的测量数据揭示大气有机气溶胶中含氮分子的显著贡献

A Research Paper titled “New measurements reveal a large contribution of nitrogenous molecules to ambient organic aerosol” authored by Prof. Jian Zhen YU (Chair Professor, Division of Environment and Sustainability) and her postgraduate research students was recently published on npj Climate and Atmospheric Science, a journal focusing the physical, chemical and biological components of the climate and atmospheric sciences.