新闻及香港科大故事

2026

新闻

科大开发跨脑区神经活动计算模型 重建受损神经通道 为患者燃点希望

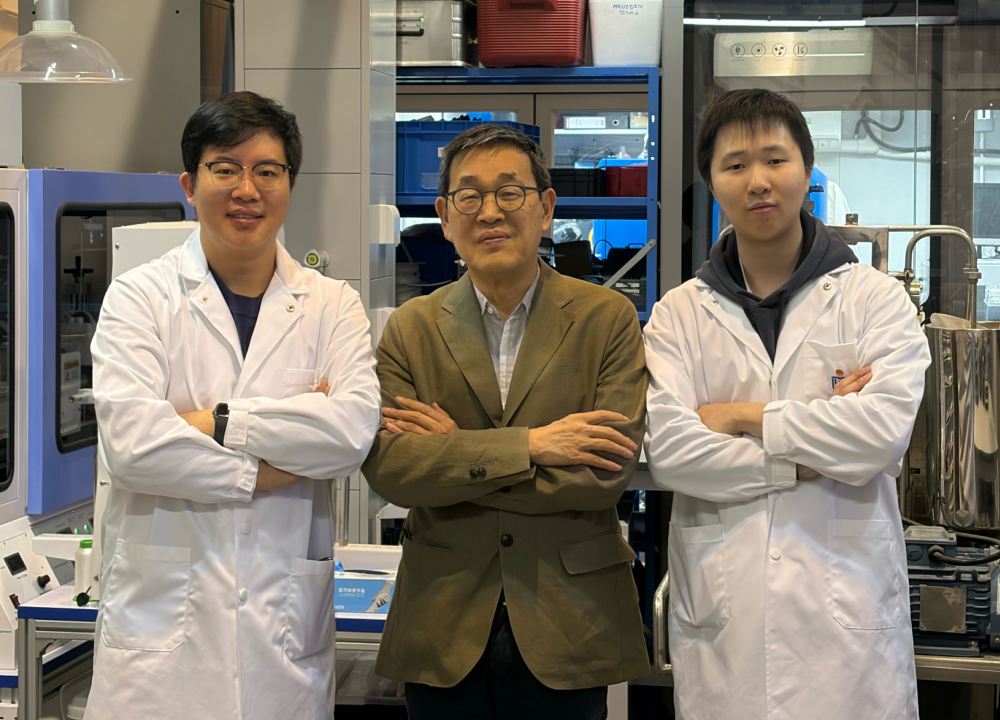

香港科技大学(科大)工学院学者于计算神经工程领域取得重大突破,团队开发了一个基于强化学习的神经脉冲生成模型,能够准确预测神经讯号,从而形成一条「人工信息通道」,有效绕过大脑受损区域,重建因疾病或损伤而中断的神经功能性连接。这项开创性研究有望为因中风、脊髓损伤等导致功能障碍的患者,提供革命性的神经复康新思路。 研究结果已于国际顶尖期刊《自然计算科学》上发表,论文题为「一种利用行为强化重建神经功能连接的生成式脉冲预测模型」。大脑不同区域之间通过神经元释放的电脉冲,即神经脉冲,进行信息编码与传递。当神经系统疾病或损伤破坏这些传输通道时,便会导致运动、认知等方面的严重功能障碍。神经假体是通过构建一条人工信息通道,将神经信号从上游脑区传递至下游脑区,绕过受损部位,以恢复丧失的运动和认知功能。然而,其核心挑战在于如何仅根据上游讯号,实时预测下游神经活动模式,从而最有效恢复行为功能。为此,由科大电子及计算机工程学系副教授王怡雯教授带领的团队提出了基于强化学习的跨脑区神经脉冲预测模型。传统方法根据下游神经元纪录来评估神经通道的功能完整性,但这在通道受损的患者中并不适用。相反,团队开发的模型以「行为是否成功」作为反馈讯号来引导训练,并将上游神经元的活跃脉冲实时转换为下游神经元的预测讯号,从而在原本联系中断的脑区之间重新建立通讯。王教授表示:「新模型的核心理念,是让其如大脑般一样通过『试错』来学习跨区域间的映射关系。这使我们能为神经通道受损的患者构建一条『信息小径』,从而有效重建脑区之间的功能性连接。」团队通过科大计算认知工程实验室进行大鼠运动控制通道测试来收集数据,并验证了模型的有效性。结果显示,新模型生成的「人工脉冲讯号」成功经由解码器驱动小鼠做出目标行为,其成功率显著优于传统方法。此外,生成信号的编码特性和健康大脑中观察到的自然神经调制特性亦高度相似。另外,新方法具有强大的适应能力,能在不同解码器设置下保持高性能,只需极少校准,便可迅速适应新试验对象,大大增强模型的临床转化潜力。

新闻

科大诺贝尔专题讲座@高研院 汇聚科学界翘楚 共探物理新知奥秘

香港科技大学(科大)赛马会高等研究院将于2026年2月6日 (星期五)举办诺贝尔专题讲座@高研院。是次论坛邀的三位诺贝尔物理学奖得主,以及科大荣休校长、超导体物理学家朱经武教授齐聚一堂,与科大师生、校友、研究人员及广大公众共同探讨物理学的前沿发展和未来方向。活动旨在连系全球顶尖学者,推动科大成为孕育知识和培育人才的重要基地。作为科大创校35周年和赛马会高等研究院成立20周年志庆活动之一,是次学术盛会以「Horizons Unbound:Exploring the Ultimate Frontiers of Science」为主题,汇聚全球最具影响力的物理学家,通过启迪演讲和对谈,传释科学改变世界的力量。四位主讲嘉宾(按英文姓氏顺序排列)包括:朱经武教授 科大荣休校长及教授科大赛马会高等研究院创院院长 美国休士顿大学天普科学讲座教授朱教授致力于高温超导研究寻求新突破。朱棣文教授 1997年诺贝尔物理学奖得主斯坦福大学小威廉‧凯南物理学教授及分子和细胞生理学教授朱教授的杰出学术成就之一,是开创了以雷射冷却与捕获原子的方法。梶田隆章教授2015年诺贝尔物理学奖得主日本东京大学宇宙线研究所特聘大学教授梶田教授成功观测到微中子震荡的证据,其学术成就被公认为粒子物理学上的重大开创性突破。布莱恩·保罗·施密特教授

新闻

科大研发创新高效、低成本污水处理技术

香港科技大学(科大)研究团队研发出一项突破性的污水处理技术。该技术结合了基于生物沉积形成的生物膜滤网与超音波空蚀清洗技术,能在厌氧条件下于3.8秒内完成滤网清洗,其处理污水量较现行传统生物膜反应器(MBR)高出10至20倍。新技术不仅在极低能源消耗下维持高效运作,经处理后的水质亦高于国际及本地标准,每立方米汙水的处理成本亦更低至传统MBR的50%。这项创新技术为处理生活和工业汙水带来可持续性的崭新方案。研究团队由科大土木及环境工程学系讲座教授陈光浩教授领导,团队成员包括土木及环境工程学系博士后研究员郭洪骁博士及博士生罗宇等人,研究以「瞬态空化实现滤网式生物反应器中滤饼层的超快速去除,从而高效完成污水处理过程中的泥-液分离」为题于《自然 – 水》期刊发表。MBR为现时全球最普遍应用的二级污水处理技术之一,利用微生物经好氧或厌氧方式,分解污水中的有机物。以香港渠务署所制订的标准为例,经二级处理污水的总悬浮固体(TSS)须符合每升30毫克或以下的排放标准。虽然MBR技术在分离水与悬浮生物方面表现出色,但膜污染(fouling)问题严重,需要定期清洗和更换,导致营运成本相对高昂。科大团队设计的生物膜网状滤网(Mesh bioreactors, MeBRs),采用10至200微米的网状结构,利用微生物自然沉积形成的薄膜进行固液分离,并使用压电式超声波换能器(piezoelectric ultrasound transducers),透过超声波产生气泡并瞬间破裂所造成的空蚀现象(cavitation),迅速剥离网面上的污染物(biocake)。在好氧情况下能在10秒内完成清理程序,至于在处理家用污水的厌氧情况下,清洗时间更缩短至 3.8 秒。MeBRs的多项关键突破包括:

新闻

科大与清华大学携手推出计算机科学「3+1+X」本硕联培项目

香港科技大学(科大)计算机科学及工程学系与清华大学计算机科学与技术系(计算机系)将于2026/2027学年开展「3+1+X」本硕联培项目,为两校计算机科学系的优秀本科生提供无缝衔接的升学蹊径。参与学生将于清华大学或科大修读第四年课程,毕业后更有机会直接升读该校的硕士甚或博士学位课程,进一步提升学术及专业水平。合作协议由科大计算机科学及工程学系主任及讲座教授周晓方教授与清华大学计算机系主任尹霞教授代表签署,并由科大首席副校长郭毅可教授及清华大学校务委员会副主任杨斌教授在场见证签署仪式。郭毅可教授感谢清华大学长期以来的支持,并表示:「此次协议签署是科大首次与内地顶尖高校在本科与研究生阶段建立贯通式培养机制,为两校在计算机与资讯科技领域开启深度合作的重要里程碑,不仅反映双方对高层次人才培养使命的共同担当,也标志着在创新教育模式上迈出坚实一步。两所大学拥有世界一流的计算机科学、人工智能和数据科学学科,两强携手,资源汇聚,将为学生提供更宽广的知识视野和科研环境,培养更多能够肩负国家与时代重任的卓越青年,为中国乃至全球科技发展贡献力量。」杨斌教授表示:「自签署战略合作备忘录以来,两校一直在多个领域积极加强合作,并取得了丰硕成果。此次双方签署合作协议,进一步聚焦于人才培养,对两校计算机学科发展具有重要意义。在当前计算机学科发展机遇与挑战并存的时代背景下,通过本硕联合培养,实施贯通式合作模式,将能有效整合两校的资源优势,为学生打造优质的多元化、国际化的优质教育环境。这不仅有助学生深度参与前沿科研实践项目,培育创新思维,扩阔国际视野,也将为建设教育强国和人才强国贡献力量。」

新闻

科大AI突破:全球首个实现四小时强对流天气预警模型

在应对极端天气、提升气候韧性的关键领域,香港科技大学(科大)取得了一项突破性进展。科大研究团队成功研发出一种人工智能模型,能够提前长达四小时预警危险的强对流风暴,包括多次袭港的「黑色暴雨」及雷暴及突发性强降雨等。这项全球首创的技术由科大与国家级气象机构合作开发。与现有系统相比,该模型利用卫星数据及先进的深度扩散技术,能在48平方公里的空间尺度上将预报准确率提升超过15%,这不仅显著增强了国家气象预报系统的整体精准度,也为亚洲乃至全球防灾能力较弱的地区带来了更有效的早期预警,以应对气候突变的风险。这项研究与「沿海城市气候韧性国家重点实验室」(SKL CRCC)的核心目标高度契合。该实验室于去年获中国科学技术部批准成立,现由实验室主任吴宏伟教授领导。他同时担任科大副校长(大学拓展)、及中电控股可持续发展学教授。研究团由科大沿海城市气候韧性全国重点实验室之气候变化与极端天气方向科研主管、土木及环境工程学系讲座教授兼「杰出创科学人」苏慧教授,联同博士后研究员代快博士,并与哈尔滨工业大学(深圳)计算机科学与技术学院、中国气象局热带海洋气象研究所及国家卫星气象中心的学者组成。研究成果已发表于《美国国家科学院院刊》,论文题为〈利用卫星数据驱动的深度扩散模型实现四小时对流预报〉。近年极端天气的情况愈趋频繁,香港去年夏季曾在八日内四度发出黑色暴雨警告;印尼峇里岛、泰国南部等地亦遭受暴雨洪涝重创,造成重大人命伤亡和经济损失。现行天气预报主要依靠数值模式模拟大气状态,运算成本高昂且易受大气混沌性及观测资料不足的影响,对于快速发展且尺度细小的对流系统(如雷暴及暴雨),准确预报时间通常仅能提前20分钟至两小时。如此短暂的预警时间,令政府部门、应急部门和公众在灾害来临前几乎来不及部署、疏散或采取有效防灾措施。

新闻

科大与三所浙江大学医学院附属医院签订战略合作备忘录 携手推动医学教育及研究创新

香港科技大学(科大)与浙江大学医学院附属第一医院、附属第二医院及附属邵逸夫医院早前签订战略合作备忘录,就科研合作、人才培养、医学教育、国际交流等方面开展紧密合作,共同培育具备国际视野及前沿创新能力的临床科学家和医学人才,加速高水平的临床科研成果应用及转化,促进两地医疗健康事业实现高质量的可持续发展。科大和浙江大学的合作源远流长,双方在学术交流和科研协作上成果丰硕。为配合科大建设香港第三所医学院的发展蓝图,大学近年积极加强与浙江大学在医学领域的联系,并于去年与浙江大学医学院达成战略合作关系,共同推进医学教育、科研突破及临床实践的深度融合。为进一步落实相关合作,科大校长叶玉如教授及首席副校长郭毅可教授早前率团到访杭州,与浙江大学校长马琰铭教授会面交流,进一步探讨两校在医学健康及人工智能等领域的深度合作、共建联合研究平台、携手培育面向未来的顶尖创新人才,为科大的医学发展注入强大动力。访问期间,科大代表亦考察了浙江大学医学院三所附属医院,并与医院管理层会面,商讨发展愿景,了解当地教研医院最新发展,以及签署合作备忘录。科大代表团先后与浙江大学医学院附属第一医院院长梁廷波教授及党委书记顾国煜教授、附属第二医院院长王建安教授、附属邵逸夫医院院长蔡秀军教授及党委书记徐国斌教授等进行深入交流。透过发挥科大在人工智能、数据科学、工程学和基础科学领域的雄厚科研实力,以及三所附属医院的世界领先医学技术和丰富临床经验,双方未来将就以下范畴开展合作:

新闻

HKUST Achieves Outstanding Success at Techathon 2026 (English Only)

16 teams from HKUST showcased their innovative prowess at the Hong Kong Techathon 2026, jointly organized by HKSTP and 15 leading universities and institutions in Hong Kong. Remarkably, these teams secured 17 out of 46 awards, including the Best Presentation Award, three Gold Awards, five Silver Awards, four Bronze Awards, and four Merit Awards.

新闻

科大团队荣获QS全球教学创新大奖银奖 沉浸式学习体验助学生掌握实验窍门

香港科技大学(科大)工学院机械及航空航天工程学系副系主任及副教授李建邦教授及博士生朴廷镇带领的团队,开发了一个人工智能(AI)驱动的增强现实平台。该平台通过虚拟实验为学生提供沉浸式学习体验,让他们能够自主进行实验练习,深入掌握机械及航空航天工程的重要概念和理论。此创新方案早前于被誉为教育界「奥斯卡」的2025年QS全球教学创新大奖中,荣获「沉浸式体验学习」组别银奖。在机械及航空航天工程领域,包括研究飞行器气动力学的风洞测试,通常需要大型专业设备才能完成。为了让学生更容易接触这类实验,科大团队以三维扫描技术将校内风洞实验室进行数码重建,建立了以AI驱动的扩增实境实验室,并采用数字孪生技术来提升实物与虚拟模型之间的虚实交互体验,令学生仿如置身实验场景中。学生只需使用智能手机或平板电脑,毋须任何专业设备,即可随时进行虚拟风洞实验。平台内置的AI导师功能可为学生提供个性化指导,引导他们逐步完成实验,确保学生充分理解实验的设置程序和背后理论; 系统另设有互动问答,以助深化学习成效。平台不但为学生提供灵活实验课前预习,提升他们的学习信心,更可生成学习报告,供授课老师了解学生的常见错误和术语使用情况,以提供适切指导。自2023年起,此平台已率先于机械及航空航天工程学系多个课堂中试行,每年约有100名学生使用。李建邦教授对获颁国际奖项深表荣幸,认为是对团队工作的肯定。他表示:「此创新平台革新了传统实验课堂,将重心从基础知识的传授及例行作练习,转向为更互动性的实验探索和讨论,不仅有助提升教学质素,亦为学生提供创新学习工具,可使用各种虚拟大型专业设备进行实验。目前,我们已与多间本地专上院校合作,建立了不同类型的虚拟实验,冀日后能扩展至业界,加强其在不同行业安全及维护培训的应用。」